Nietzsche e la decadenza del

mondo occidentale

Nella

sua opera giovanile “La nascita della tragedia” Nietzsche affronta il problema

di come è nata la tragedia greca e dice che per comprendere bene il genio dei

greci bisogna fare riferimento a due dimensioni o categorie, quella

dell’Apollineo e quella del Dionisiaco.

Prosegue affermando che l'errore della

specie umana consiste proprio nell'aver voluto trovare un perchè ad ogni cosa,

nel tentativo di razionalizzare tutto, facendo morire il senso del tragico

presente fino ad Eschilo e a Sofocle, massimi esponenti della tragedia greca.

E' a partire da Euripide che si é avviato questo esasperato processo di

razionalizzazione che ha portato in trionfo il dio Apollo, il solare dio della

razionalità, a discapito di Diòniso, il notturno Dio dei festini e della

tragedia.

Quella

dell’Apollineo (del dio Apollo) incarna la forma, il finito, la ragione e che

sostanzialmente era caratterizzato dalla scultura e dalla poesia epica ed era

ben equilibrato da un altro spirito, quello Dionisiaco che scaturisce dalla

forza vitale, è caos, è divenire, è l’ebrezza, è la danza del dio Diòniso.

Finché queste due dimensioni stavano in equilibrio il mondo greco ha prodotto

le tragedie classiche di Sofocle di Eschilo, ecc. (la tragedia attica), solo

che poi ha prevalso l’Apollineo, cioè la ragione ha prevalso sulla vita e sul

divenire, quando la ragione ha cercato di dare un senso alla vita. Nietzsche si

richiama a Socrate e alla tragedia di Euripide che si rifà a Socrate.

Nietzsche

fa questa sottolineatura, il coro nella tragedia antica partecipava alla

rappresentazione in un circolo vitale, con la tragedia di Euripide il coro invece

commenta quello che accade al protagonista e cerca di darne un senso. Questo

prevalere della ragione e del senso della vita è per Nietzsche il primo segnale

della decadenza del mondo occidentale. L’uomo cioè ha creato un rimedio alla

vita facendo emergere la verità, l’immutabile, il senso, la ragione.

Quindi

la filosofia non nasce per la meraviglia che affascina gli uomini che scoprono

la realtà e la vita, ma dall’orrore che invece scoprono studiando la vita e la

realtà, allo sgomento di fronte al divenire inesorabile e caotico della vita.

L’uomo allora pone rimedio a questa paura che lo attanaglia “ragionando”

(filosofeggiando). Infatti il greco thauma usato da Aristotele significa

sì meraviglia e stupore, ma anche dovuto alla paura e al terrore del divenire.

Di

fronte a questa nuova prospettiva deve nascere una nuova umanità. Il famoso

“superuomo”. Diciamo subito che il filosofo nostro contemporaneo Gianni

Vattimo, suggerisce di chiamarlo “oltre-uomo” per non confonderlo con Superman

o Flash Gordon.

Il “superuomo” di Nietzsche

non è un uomo più potente di tutti e con poteri superiori e straordinari, ma un

uomo che vada oltre il concetto di uomo, quello che per due millenni è rimasto

schiacciato da ideologie e menzogne che lo hanno tenuto lontano dalla sua vera

vita.

Zarathustra e l’oltre-uomo

Questo

concetto di “super uomo” o di “oltre-uomo” proviene dalla famosa opera di

Nietzsche “Così parlò Zarathustra” . Zarathustra o Zoroastro è un profeta

indiano vissuto intorno al 1.600 a.C. a cui la tradizione attribuisce

l’invenzione della religione zoroathrista. Nietzsche attribuisce a questo

personaggio l’annuncio del suo “oltre-uomo”.

L’oltre-uomo

è un uomo che sopravvive alla notizia della morte di Dio. Cioè l’uomo che

capisce che è morto qualunque senso o direzione o meta che si voglia dare alla

vita, sia metafisica che immanente. Nella “Gaia Scienza” Nietzsche afferma la

necessità di non sostituire Dio con qualcos’altro, feticci o alternative a Dio.

Di non riempire il vuoto lasciato da Dio con qualche altra divinità.

La vera grande battaglia che Nietzsche porta avanti é contro

Dio: credere in un Dio che punisce e in un mondo ultraterreno non fa altro che

rimpicciolire l'uomo e fargli perdere il senso della terra! "Dopo che

Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una

caverna, un'immensa orribile ombra. Dio é morto: ma stando alla natura degli uomini,

ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua

ombra. E noi, noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!".

Molti

hanno cercato e molti in futuro cercheranno di trovare un senso razionale

alla

vita, chiedendosi il perchè e provando a trovare una spiegazione. Ma la cosa

più importante é imparare ad apprezzare la vita, senza mai perdere il senso

della terra, annebbiati da eventuali vite ultraterrene! Chiunque vi da speranze

ultraterrene (l’illuminismo, la scienza, Il marxismo, il progresso, il sol

dell’avvenire, il paradiso, ecc.) fa il vostro male, vi illude. La storia (non)

marcia verso nessuna direzione.

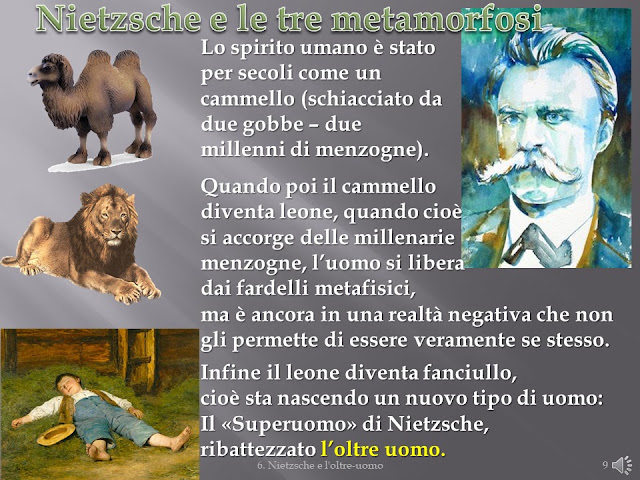

Le tre metamorfosi

“Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito

diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone fanciullo”.

Cioè lo spirito umano è stato per secoli cammello

(schiacciato da due gobbe – due millenni di menzogne). Quando poi il cammello

diventa leone, quando cioè si accorge delle millenarie menzogne, l’uomo si

libera dai fardelli metafisici all’insegna del “io voglio” me, nell’ambito di

una realtà ancora negativa che non gli permette ancora di essere ciò che è.

Infine il leone diventa fanciullo, cioè sta nascendo un nuovo tipo di uomo. Quindi

il nuovo uomo nasce sapendo che Dio è morto, che rimane morto e che nemmeno la

sua ombra o un suo surrogato può sostituirlo. L’uomo nuovo ora sa che tutto ciò

che è stato presentato come punto o cosa a cui tendere è sempre stato solo

menzogna, raggiro, veleno per la vita dell’uomo. L’uomo nuovo ha sconfitto due

millenni di menzogne.

Il dittatore logico Socrate ha bevuto la cicuta tutto

contento e sereno, ma Nietzsche afferma che come Apollo

ha dato un veleno mortale a Dioniso facendo prevalere la ragione sulla vita, su

divenire, sull’istinto, così Socrate ha bevuto la cicuta e l’ha fatta bere a

tutto l’occidente lasciando intendere che la vita è tutta una ricerca per

raggiungere una meta che non arriva mai e che fa dimenticare di vivere. Bisogna

restituire all’uomo la vita.

L’oltre uomo quindi è

colui che innanzitutto sopravvive alla notizia che Dio è morto e che resta

morto e non inventa un surrogato di Dio da mettere al suo posto. L’oltre-uomo

ha sconfitto millenni di menzogne, di illusioni, di falsità, di veleno. L’oltre-uomo

è questa creatura nuova che vive finalmente questa nuova condizione di sapere

che non c’è verità, non c’è Dio, non c’è direzione, non c’è meta, non c’è

senso.

Il pensiero dell’eterno ritorno dell’uguale

Ma l’oltre-uomo è anche

colui che fa suo un pensiero abissale: “il

pensiero dell’eterno ritorno dell’uguale”. È questa una sua dottrina che

afferma che tutto ciò che vediamo ritorna eternamente e che è contenuta nella

sua opera “La gaia scienza”.

L’Eterno Ritorno dell’Uguale, che è caposaldo della filosofia di Nietzsche,

è probabilmente caratteristica o archetipo

narrativo universale, è infine elemento che scandisce le nostre

esistenze. Ne siamo immersi, lo viviamo ogni giorno.

Ogni volta che ci mettiamo a cena, che stappiamo una bottiglia di vino, che brindiamo per un anniversario, che diamo da mangiare al gatto, che ci laviamo la faccia … ogni volta che ci svegliamo.Siamo prigionieri dell’Eterno Ritorno, poiché siamo strettamente legati, e parte integrante, di un sistema finito, immerso in un tempo infinito.

Ogni volta che ci mettiamo a cena, che stappiamo una bottiglia di vino, che brindiamo per un anniversario, che diamo da mangiare al gatto, che ci laviamo la faccia … ogni volta che ci svegliamo.Siamo prigionieri dell’Eterno Ritorno, poiché siamo strettamente legati, e parte integrante, di un sistema finito, immerso in un tempo infinito.

La gaia scienza, Libro

IV, n. 341 (estratto)

Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone

strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse:

«Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una

volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo,

ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente

piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella

stessa sequenza e successione - e così pure questo ragno e questo lume di luna

tra i rami e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra

dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello di

polvere!». Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il

demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo

immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei un dio e mai

intesi cosa più divina»? Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te,

quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; la

domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora

innumerevoli volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! Oppure,

quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più alcun'altra

cosa che questa ultima eterna sanzione, questo suggello?"

Friedrich Nietzsche ricupera qui la

visione ciclica del tempo (il circolo di Plotino) per combattere la visione

lineare del tempo del cristianesimo che aveva conquistato tutto l’occidente. Lo

stesso illuminismo, il marxismo, il positivismo, ecc. avevano utilizzato lo

stesso concetto di linearità del tempo e della storia, una linea retta che va

verso una direzione ben precisa e definita. Creazione del mondo e dell’uomo,

peccato originale, castigo di Adamo ed Eva, venuta di Gesù Cristo, sua passione

e morte e quindi resurrezione, salita al celo, nascita della Chiesa e attesa

del suo ritorno sulla terra e quindi Apocalisse (disvelamento finale). Gli stessi

negatori del cristianesimo, mai avevano combattuto questo concetto di

linearità, anzi lo avevano adottato in pieno. Cioè tutti avevano adottato il

criterio di un percorso che si svolge nel tempo per raggiungere una meta. La

vita è come una corsa verso una meta, ogni ideologia ha la sua: l’Apocalisse

per i cristiani, il sol dell’avvenire per il marxismo, o la scienza che risolve

tutto, o la libertà piena, ecc. Nietzsche invece scardina completamente l’idea

di tempo, la storia (non) va verso nessuna direzione, non va da nessuna parte,

non va verso nessuna meta. La visione ciclica serve a Nietzsche per dire che

solo in una visione ciclica del tempo ci fa dire si alla vita. Ci vuole un uomo

nuovo per accettare l’idea che tutto ritorna. Solo così l’uomo ama la vita, non

una sola volta, ma infinite volte, nel dolore e nel piacere. L’oltre-uomo è

colui che accetta tutto quello che la vita dà (il bello e il brutto, la gioia e

la sofferenza, il benessere e il malessere). Il nuovo uomo è quello che ce la

fa a dire si alla vita e a tutto ciò che in essa accade, a volere la vita fino

in fondo e per sempre e in tutte le sue manifestazioni. L’oltre uomo è colui

che accetta il divenire, che accetta la vita e tutto ciò che la vita da. Sta

qui la differenza fra Nietzsche e

Schopenhauer.

Nietzsche e Schopenhauer

Nietzsche all’inizio fu un

entusiasta del mondo come “volontà e rappresentazione” prospettato da Schopenhauer. La filosofia di

Schopenhauer, come abbiamo visto , contiene nella sua opera giovanile, gran

parte del suo pensiero, espresso in “ Il

mondo come volontà e rappresentazione” , Schopenhauer sostiene che il mondo

è fondamentalmente ciò che ciascun uomo vede ("relativismo") tramite

la sua volontà, nella quale

consiste il principio assoluto della

realtà, nascosto alla ragione. La

sua analisi pessimistica lo porta alla conclusione che i desideri emotivi,

fisici e sessuali, che presto perdono ogni piacere dopo essere stati

assecondati, ed infine divengono insufficienti per una piena felicità, non potranno

mai essere pienamente soddisfatti e quindi andrebbero limitati, se si vuole

vivere sereni. La condizione umana è completamente insoddisfacente, in ultima

analisi, e quindi estremamente dolorosa.

Di conseguenza, egli ritiene che uno stile di vita che

voglia negare i desideri, e che sia del tutto simile agli insegnamenti ascetici dei Vedanta e delle Upanishad dell'induismo, del Buddhismo delle origini, e dei Padri della Chiesa del primo Cristianesimo, nonché una morale della compassione, è quindi l'unico vero

modo, anche se difficile per lo stesso filosofo, per raggiungere la liberazione

definitiva, in questa vita o nelle

successive. Sull'esistenza di Dio, Schopenhauer è invece ateo, almeno per quanto riguarda la

concezione occidentale moderna. Schopenhauer non si contrappone all’idea che

Dio è morto, è d’accordo con il concetto che la vita è volontà senza senso, che

tutto ciò che è reale è razionale, l’essenza del mondo è una volontà di vita

che procede inesorabilmente, senza senso, senza scopo, senza direzione, una

volontà cieca e irrazionale.

Il giovane Nietzsche quando legge

Schopenhauer ne è entusiasta, ma poi rimane deluso dal constatare che

Schopenhauer proponeva poi una cura: l’arte, la pietà, ma soprattutto l’ascesi.

In questo “farmaco” per affrontare la vita, Nietzsche ci vede un modo per tagliare i ponti con la vera vita.

Schopenhauer che concorda con l’idea che la vita è senza meta e senza senso, poi

di fatto propone un rimedio che dice no alla vita.

Dalla “voluntas” alla “noluntas”.

In particolare l’ascesi proposta è un vero e proprio distaccarsi dalla vita.

Nietzsche dice no a questo

rimedio, la vita va accolta, non ci sono cure, altrimenti gli diamo la cicuta

di Socrate o la cicuta dell’ascesi di Schopenhauer o la cicuta del regno dei

celi dei cristiani o del mondo delle idee di Platone: basta insegnarci a

morire, vogliamo vivere. Basta con la filosofia che pretende di darci la cura

per la vita. Cura che in realtà non è tale perché ci fa morire. Basta con il

marxismo che ci fa morire con il concetto che l’individuo umano deve

sacrificarsi per la collettività e che è un essere genericamente determinato e

quindi immortale. Basta con il positivismo che ci pone come meta il progresso

scientifico, ma per arrivare a cosa?

Nietzsche lancia un appello “vi scongiuro, rimanete fedeli alla

terra”, cioè diamo un si incondizionato alla vita, con tutto quello che essa

comporta, una vita che tornerà un numero innumerevole di volte.

La visione e l’enigma

Il

brano di Così parlò Zarathustra che per primo annuncia l’eterno ritorno

è La visione e l’enigma. La dottrina dell’eterno ritorno viene qui

esposta mediante una “visione” enigmatica, essa è «la visione del più solitario tra gli uomini (lo stesso

Nietzsche)». L’eterno ritorno

richiede una solitudine assoluta, e questo perché necessita di una

trasformazione nell’intimo dell’uomo. La visione descrive Zarathustra che si

inoltra in un sentiero desolante ed in salita: «Un sentiero, in salita dispettosa

tra sfasciume di pietre: un sentiero di montagna digrignava sotto il dispetto

del mio piede (simbolo del faticoso innalzarsi del pensiero. Il cammino di

Zarathustra è in salita ed il suo incedere è reso faticoso da una presenza: lo

spirito di gravità. Questo spirito è rappresentato da un nano a lui

aggrappato che vuole vanificare ogni superamento, ogni anelare dell’uomo a

qualcosa di superiore.

Zarathustra

però non si arrende, il suo spirito è pieno di coraggio: «Alt, nano! dissi. O

io! O tu! Ma di noi due il più forte son io –: tu non conosci il mio pensiero

abissale! Questo– tu non potresti sopportarlo!». Solo quindi questo

«pensiero abissale» può sconfiggere lo spirito di gravità. Ed infatti

pronunziate queste parole: «avvenne qualcosa che mi rese più leggero: il nano

infatti mi saltò giù dalle spalle, incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su

di un sasso. Ma, proprio dove ci eravamo fermati, era una porta carraia». Da

qui prende inizio la descrizione del punto nevralgico della visione dell’eterno

ritorno. Seguiamo punto per punto i passi di questa visione: «Garda questa

porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui:

nessuno li ha mai percorsi fino alla fine». La porta carraia, per sua natura, è

un punto di sutura, unisce due vie. Le due vie simbolizzano le due estasi del

tempo, il passato e il futuro; entrambe infinite, e quindi impercorribili fino

in fondo, l’una si contrappone all’altra: «Si contraddicono a vicenda, questi

sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a questa porta carraia,

essi convergono. In alto sta scritto il nome della porta “attimo”». Il tempo,

se visto come un flusso continuo, si presenta come una linea continua ed infinita;

se visto invece a partire dall’“attimo”, le due infinità del tempo sono tra

loro sia convergenti sia divergenti. L’attimo cioè è il punto a partire dal

quale le due infinità si approssimano, ma anche si allontanano. L’attimo crea

quindi una estrema tensione tra le due infinità; «ma chi ne percorresse uno dei

due – sempre più avanti e sempre più lontano: credi tu, nano, che questi

sentieri si contraddicano in eterno?». Il punto essenziale è quindi capire se

questa tensione nell’eternità del tempo venga risolta, oppure no.

Bisogna

subito ribadire che l’eterno ritorno non è la semplice affermazione che il

tempo è in verità circolare. Infatti, il nano semplifica la descrizione di

Zarathustra: «Tutte le cose dritte

mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo

stesso è circolo. Le cose diritte sono una parvenza. In verità il loro scorrere

è un circolo, cioè la verità stessa – l’ente, così come esso in verità scorre –

è ricurvo. Il ruotare-in-circolo-su-se-stesso del tempo e quindi il continuo

ritornare dell’uguale, di tutti gli enti, nel tempo, è il modo in cui l’ente

nel suo insieme è. Esso è il modo dell’eterno ritorno. Così il nano è giunto a

indovinare l’enigma».

Ma

Zarathustra rimprovera il nano, accusandolo di prendere questo enigma troppo

alla leggera: «Tu, spirito di gravità! dissi io incollerito, non prendere la

cosa troppo alla leggera! O ti lascio accovacciato dove ti trovi, sciancato – e

sono io che ti ho portato in alto!». La questione dell’eterno

ritorno posta come semplice circolarità del tempo, è per Zarathustra

estremamente semplificante, non coglie, cioè, il punto essenziale di questa

dottrina. Vediamo come invece Zarathustra pone l’essenza dell’eterno ritorno:

«Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta carraia che si chiama

attimo, comincia all’indietro una via lunga, eterna: dietro di

noi è un’eternità.

Lo

scenario precedente svanisce; d’un tratto Zarathustra si trova «in mezzo a

orridi macigni, solo, desolato, al più desolato dei chiari di luna». E nelle

prossimità di un cane che ululava, vide una scena agghiacciante: «Vidi un

giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve

serpente nero penzolava dalla bocca». Cosa simbolizza il giovane pastore e il

serpente? Il giovane pastore è Zarathustra stesso, mentre il serpente simbolizza

la circolarità dell’eterno ritorno. Ma allora perché Zarathustra è

drammaticamente aggiogato dal pensiero che più di tutti dovrebbe invece

affrancarlo?

In

effetti, l’eterno ritorno ha due differenti letture, l’una delle quali

atterrisce Zarathustra. Se infatti l’eterno ritorno mostra che tutti gli

accadimenti dovranno in eterno ripetersi, allora la volontà che crea, in

verità, non crea nulla di nuovo, perché appunto ciò che di nuovo crea è già

stato creato, e non una volta, ma infinite volte. Da questo punto di vista

l’eterno ritorno porta all’estremo la sofferenza della verità metafisica; in

quanto appunto, come la verità trascendente, l’eterno ritorno, aggioga l’uomo

ad una legge eterna.

Ma

esiste anche un’altra lettura dell’eterno ritorno, quella per cui ogni nostro

decidere, ogni nostra scelta, è una novità assoluta che si eternizza; nel senso

che ogni nostro superamento non si esaurisce nel tempo della vita attuale,

come vorrebbe lo spirito di gravità, ma eternamente ritorna. Eterno è ogni

nostro attimo, e quindi eterna è ogni nostra opera, ogni nostro creare; non

perché già da sempre ritornante, ma perché il nostro creare crea un frammento

dell’eternità. Il tutto insomma si gioca su come intendiamo l’“attimo”,

se l’interpretiamo mediante il primo senso negativo dell’eterno ritorno, allora

l’attimo non è altro che il ripetersi eternamente di qualcosa di già deciso, e

di cui la nostra volontà non può far nulla; se invece interpretiamo l’attimo

mediante il secondo senso positivo dell’eterno ritorno, allora esso è veramente

un atto creativo “nuovo” che ritornerà in eterno, o anche qualcosa che io già

da sempre ho creato e per sempre ritornerà.

Ed

infatti, nella visione Zarathustra prova all’inizio a strappare il serpente

dalle fauci del giovane pastore, ma non riuscendoci, grida «Mordi! Mordi!

Staccagli il capo! Mordi!». Il morso non è altro che l’attimo deciso dall’uomo che si eternizza per

sempre. Infatti, il pastore che mordendo stacca la testa del serpente si

trasforma: «Non più pastore, non più uomo, – un trasformato, un circonfuso di

luce, che rideva! Mai prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise!».

È il riso del fanciullo eracliteo che in un attimo crea una nuova eterna

configurazione del mondo. È l’oltre-uomo.

Dunque

abbiamo visto chi è questo “superuomo” di Nietzsche che abbiamo ribattezzato

“oltre-uomo”. È un uomo che sopravvive all’idea della morte di Dio, fa sua

l’idea abissale dell’eterno ritorno. Ma c’è dell’altro è anche l’uomo che attua

la transvalutazione di tutti i valori.

La transvalutazione di tutti i valori.

Se

cioè tutte quello che è stato pensato fino ad ora è falso, se tutto quello che

è stato creduto è addirittura deleterio, anzi velenoso perché non cura l’uomo

ma lo uccide, è chiaro allora che tutti i valori etici e morali, tutto ciò a

cui è stato attribuito valore, in realtà è un disvalore. Bisogna allora attuare

una transvalutazione di valori, cioè trasformare la valutazione che diamo dei

valori. L’oltre-uomo è colui che vede e valuta la vita in un altro modo, colui

che abbraccia i valori vitali e non quelli disumani. Nella sua opera “la genealogia della morale” ricerca

l’origine dei valori e afferma che nell’antica Grecia c’era un equilibrio fra

la casta dei guerrieri che detenevano il potere con il coraggio e la forza e

quella dei Sacerdoti che portavano i valori morali e spirituali. Ad un certo

punto però prevalse la casta dei sacerdoti, come avvenne con gli ebrei e poi

con i cristiani, e furono poi questi a definire quali fossero i veri valori da

seguire. Nasce così la morale occidentale a seguito di una sorta di rivalsa dei

sacerdoti (fisicamente più deboli e meno eroici) sui guerrieri più legati alle vere forze vitali

dell’uomo.

I

sacerdoti sono così riusciti a far prevalere quei valori che sono di fatto

contro la vita, contro la forza e contro il corpo.

“Sono

stati gli ebrei ad aver osato con una terrificante consequenzialità, stringendolo

ben saldo con i denti dell’odio più abissale, l’odio dell’impotenza, il

rovesciamento della aristocratica equazione di valore: buono, nobile, potente,

bello, felice, caro agli dei. Definendo invece come buoni soltanto i miserabili,

i poveri, gli impotenti, gli umili, i sofferenti, gli indigenti, i sofferenti,

i deformi e quelli che di fatto sono gli unici devoti. Sono stati cioè

valorizzati solo i valori antivitali. Sono stati posti come esempio da imitare

le categorie più deboli. Per Nietzsche l’oltre-uomo è un aristocratico,

appartenente ad una casta limitata dei veri forti, di coloro che amano la vita,

la purezza della vita, contro tutti coloro che invece esaltano la non vita.

L’oltre-uomo non è una proposta per tutta l’umanità, ma per una casta

aristocratica illuminata.

Il

cristianesimo non ha fatto altro che questi disvalori ebraici diventassero

patrimonio dell’umanità. Il cristianesimo ha sconfitto la grande Roma, simbolo

della potenza, dell’eroismo, della forza. Quando la gente comincia ad esaltare

valori antivitali gli uomini forti e coraggiosi crollano. Già la parola

cristianesimo è per Nietzsche un equivoco. È esistito un solo cristiano e

questi è morto crocifisso.

Nietzsche

infatti ha simpatia per Cristo, ma odia i cristiani perché mentre Cristo ha

detto il suo si alla vita accettando la morte e la morte di croce, i cristiani

cercando di imitarlo dicono no alla vita. Non esiste la verità, esiste la

prospettiva che ognuno dà alla propria vita.

La volontà di potenza

Nietzsche se la prende anche con il

positivismo. Non esistono i fatti, ma la personale interpretazione dei fatti di

ciascuno.

La

volontà di potenza e di dominio spiegata da Nicola Abbagnano ( 1901–1990 - filosofo e storico ateo della

filosofia italiano)

“La

volontà di potenza di cui parla Nietzsche non ha solo le valenze teoriche già

descritte, ma ne contiene anche altre ben più crude e storicamente funeste come

la sopraffazione e il dominio. La vita è essenzialmente appropriazione, offesa,

sopraffazione di tutto quanto è estraneo e più debole, bisogna sopraffare il

debole perché è una minaccia per la vita. La lotta per l’uguaglianza dei

diritti è già un sintomo di malattia, perché salvare il sano e insieme

all’ammalto è una contaminazione della razza pura. Di fronte a testi

inequivocabili di questo tipo che avevano già impressionato Lucas e che nessun

successivo esorcismo interpretativo è riuscito a minimizzare o a edulcorare,

non si può fare a meno di riconoscere che nella visione di Nietzsche della

volontà di potenza albergano aspetti antidemocratici e antiegualitari che fanno

parte della componente reazionaria del suo pensiero”.

La filosofia di Nietzsche è una filosofia

per spiriti forti che si richiama a Eraclìto, aristocratico per eccellenza, con

i suoi “svegli” e i suoi “dormienti” e che è stata poi pienamente abbracciata

dal Nazismo.

Vita di Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche ( Röcken 1844 – Weimar 1900

)

è stato un filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco, tra i massimi filosofi e

prosatori di ogni tempo, Nietzsche ebbe un'influenza controversa, ma

indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del Novecento. La sua filosofia,

appartenente al filone delle filosofie della vita, è

considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo

modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un

pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui

esercitata sul pensiero posteriore.

Nietzsche

scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in

particolare quella cristiana),

la società moderna, la scienza,

intrise di una profonda lucidità ed avversione alla metafisica,

seppure spesso il filosofo venga accomunato anche all'irrazionalismo,

di una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia,

portando anche l'occidente a conoscenza di parte delle filosofie orientali. Nella sua filosofia si distingue una fase

wagneriana, che comprende La Nascita

della Tragedia e

le Considerazioni

inattuali, in cui il filosofo

combatte a fianco di Wagner per

una riforma mitica della cultura tedesca.

Questa fase sarà poi

abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano - nella stagione cosiddetta

"illuministica" del suo pensiero -, per culminare infine,

pochi anni prima del crollo nervoso - probabile conseguenza di una patologia neurologica ereditaria - che metterà fine alla sua attività,

nella fase più prominente del suo pensiero (quella della trasvalutazione dei valori e del nichilismo

attivo, costellata

dai concetti di Oltreuomo, eterno

ritorno e volontà di potenza) che ha il suo apice ed

inizio con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra.

Commento di don Claudio Crescimanno

Dunque la realtà non ha senso, la

vita e la morte non hanno spiegazione e non hanno senso, non si può cercare

destinazione né al pensiero né all’azione, cioè non c’è un punto di arrivo nel

mio pensare e nel mio agire. Questo non senso non può essere attenuato, e tanto

meno risolto, dall’idea che esista qualche cosa fuori di me che possa dare quel

senso, quel significato, quello scopo che io non gli posso dare.

Nietzsche

infatti non dice tanto che Dio non c’è, ma fa molto di più, si batte per

togliere agli uomini l’illusione che ci sia un Dio o una divinità o un suo

surrogato o una sua idea o un suo luogotenente o altro a cui aggrapparsi per un

ingiustificabile bisogno di senso.

Non

è un caso che l’originatore di tutto questo sia Zaratustra, questo fantomatico

personaggio dell’antichità (circa 3.000 anni prima), dai contorni sfumati e

fondatore di una religione che ha queste caratteristiche, e quindi scelto da

Nietzsche proprio per questo. Ed è curioso che per far nascere un uomo nuovo

utilizzi un “profeta” così antico.

Lo

Zoroastrismo ha queste caratteristiche:

1.

è una religione

senza Dio, non è una

religione teologica, cioè non si pone domande su Dio, è una religione antropologica,

è un via per l’uomo, non un via per l’uomo verso Dio.

2.

è un satellite del

grande sistema manicheo, in cui il bene e il male sono sullo stesso piano e hanno una funzione

reciproca. È di fatto la visione dell’equilibrio fra l’Apollineo e il

Dionisiaco, tra la ragione e l’istinto, tra il bene e il male, tra la luce è

l’oscurità. Due Spiriti

primi sono il Bene e il Male, la Verità e la Menzogna: ai seguaci del primo

toccherà in sorte la Vita e la Migliore Esistenza mentre i seguaci del secondo

otterranno la Non-Vita e la Peggiore Esistenza.

3.

è la religione della

forza. In esso la casta dei sacerdoti è

la casta dei guerrieri. La casta che custodisce i segreti misterici ed

esoterici della religione e della vita è una casta di sacerdoti guerrieri o di

guerrieri sacerdoti.

Quindi

possiamo dire che lo Zoroastrismo

si prestava “ad hoc” allo scopo di Nietzsche e alla dimostrazione della sua tesi.

Ci

stiamo avvicinando alla fine di un percorso che ci vede nel secolo XIX° alla

morte di Nietzsche e alla vigilia della realizzazione sperimentale delle due

grandi correnti: la sinistra hegeliana con Marx e la destra razzista di

Nietzsche accomunate, anche se nemiche, dal rifiuto di Dio e dall’uso della

forza delle idee e delle armi.

Siamo

cioè alla vigilia della realizzazione pratica di queste due correnti di

pensiero. Abbiamo già evidenziato che i filosofi non sono dei teorici astratti

che lasciano il tempo che trovano, ma influenzano gli uomini, le loro passioni,

le loro strutture e istituzioni e le loro azioni.

La

famosa frase “La filosofia è quella cosa con la quale e senza la quale il mondo

rimane tale e quale” che ricorre quasi sempre quando si inizia a studiare

filosofia a scuola vorrebbe essere un invito per i “dormienti” a lasciarla

perdere per dare agli “svegli” la possibilità di dominarli [Ndr].

Da

questi due pensatori, Marx e Nietzsche, sono venuti i due grandi sistemi che

hanno imperversato e ancora imperversano anche con nuove forme di violenza i

nostri giorni.

Il

XX° secolo è dal punto di vista politico e culturale e per il suo esagerato

contributo di sangue, la realizzazione di queste due ideologie (Marxismo e

Nazionalsocialismo) che non possiamo non chiamare demoniache perché utilizzate

a piene mani dal seduttore di sempre che cerca di realizzare l’inferno già su

questa terra [Ndr].

Il

pensiero di Nietzsche comunque è un pensiero poderoso, è la prima grande novità

dopo tanta rimasticatura dell’idea illuministica e idealista che ha

imperversato per due secoli. Dal punto di vista storico però prende un abbaglio

impressionante.

Di

fatto anche Nietzsche fonda una sua religione, critica gli altri perché si

creano un dio con la D minuscola che sostituisce la Classe, la Scienza, la

Ragione, ecc. ma di fatto lo fa anche lui, perché se non fosse che deve

sostenere una tesi ed avere una visione ideologica della realtà, non potrebbe

non rendersi conto dell’abbaglio storico che ha preso. Nietzsche infatti

sostiene che la religione biblica ebraico cristiana, cioè il sistema di idee

più importante e influente in tutto l’occidente, a da qui in tutto il mondo, è

stato un fattore paralizzante della vita.

Storicamente

invece la religione biblica ebraico cristiana ha cosparso l’Europa e per

contagio il resto del mondo, di terreni bonificati (e relative tecniche), di

libri e culture salvati, di macchinari e tecniche cha hanno dato sviluppi

interessanti all’agricoltura, all’artigianato e alle industrie, di Scuole, di

Università e di Ospedali. Mentre la sua visione e quella del suo amico Marx

hanno riempito l’Europa di Gulag, di campi di concentramento, di processi

sommari, di olocausti, di purghe, di deportazioni, di pulizie etniche, di devastazioni

culturali, economiche, politiche, religiose, ecc.

Quale

visione è veramente contro la vita?

La gaia scienza,

Libro IV, n. 341 (estratto)

Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone

strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse:

«Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una

volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo,

ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni

indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te,

e tutte nella stessa sequenza e successione - e così pure questo ragno e

questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso.

L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con

essa, granello di polvere!». Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti

e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una

volta un attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei

un dio e mai intesi cosa più divina»? Se quel pensiero ti prendesse in suo

potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe;

la domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora

innumerevoli volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più grande!

Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più

alcun'altra cosa che questa ultima eterna sanzione, questo suggello?"

Friedrich Nietzsche ricupera qui

la visione ciclica del tempo (il circolo di Plotino) per combattere la

visione lineare del tempo del cristianesimo che aveva conquistato tutto

l’occidente. Lo stesso illuminismo, il marxismo, il positivismo, ecc. avevano

utilizzato lo stesso concetto di linearità del tempo e della storia, una

linea retta che va verso una direzione ben precisa e definita. Creazione del

mondo e dell’uomo, peccato originale, castigo di Adamo ed Eva, venuta di Gesù

Cristo, sua passione e morte e quindi resurrezione, salita al celo, nascita

della Chiesa e attesa del suo ritorno sulla terra e quindi Apocalisse (disvelamento finale). Gli

stessi negatori del cristianesimo, mai avevano combattuto questo concetto di

linearità, anzi lo avevano adottato in pieno. Cioè tutti avevano adottato il

criterio di un percorso che si svolge nel tempo per raggiungere una meta. La

vita è come una corsa verso una meta, ogni ideologia ha la sua: l’Apocalisse

per i cristiani, il sol dell’avvenire per il marxismo, o la scienza che

risolve tutto, o la libertà piena, ecc. Nietzsche invece scardina

completamente l’idea di tempo, la storia (non) va verso nessuna direzione,

non va da nessuna parte, non va verso nessuna meta. La visione ciclica serve

a Nietzsche per dire che solo in una visione ciclica del tempo ci fa dire si

alla vita. Ci vuole un uomo nuovo per accettare l’idea che tutto ritorna.

Solo così l’uomo ama la vita, non una sola volta, ma infinite volte, nel

dolore e nel piacere. L’oltre-uomo è colui che accetta tutto quello che la

vita dà (il bello e il brutto, la gioia e la sofferenza, il benessere e il

malessere). Il nuovo uomo è quello che ce la fa a dire si alla vita e a tutto

ciò che in essa accade, a volere la vita fino in fondo e per sempre e in

tutte le sue manifestazioni. L’oltre uomo è colui che accetta il divenire,

che accetta la vita e tutto ciò che la vita da. Sta qui la differenza fra

Nietzsche e Schopenhauer.

Nietzsche e Schopenhauer

Nietzsche all’inizio fu un

entusiasta del mondo come “volontà e rappresentazione” prospettato da Schopenhauer. La filosofia di

Schopenhauer, come abbiamo visto , contiene nella sua opera giovanile, gran

parte del suo pensiero, espresso in “ Il

mondo come volontà e rappresentazione” , Schopenhauer sostiene che il

mondo è fondamentalmente ciò che ciascun uomo vede ("relativismo")

tramite la sua volontà, nella

quale consiste il principio assoluto della

realtà, nascosto alla ragione. La

sua analisi pessimistica lo porta alla conclusione che i desideri emotivi,

fisici e sessuali, che presto perdono ogni piacere dopo essere stati

assecondati, ed infine divengono insufficienti per una piena felicità, non

potranno mai essere pienamente soddisfatti e quindi andrebbero limitati, se

si vuole vivere sereni. La condizione umana è completamente insoddisfacente,

in ultima analisi, e quindi estremamente dolorosa.

Di conseguenza, egli ritiene che uno stile di vita

che voglia negare i desideri, e che sia del tutto simile agli insegnamenti ascetici dei Vedanta e delle Upanishad dell'induismo, del Buddhismo delle origini, e dei Padri della Chiesa del primo Cristianesimo, nonché una morale

della compassione, è quindi

l'unico vero modo, anche se difficile per lo stesso filosofo, per raggiungere

la liberazione definitiva, in questa vita o nelle

successive. Sull'esistenza di Dio, Schopenhauer è invece ateo, almeno per quanto riguarda la

concezione occidentale moderna. Schopenhauer non si contrappone all’idea che

Dio è morto, è d’accordo con il concetto che la vita è volontà senza senso,

che tutto ciò che è reale è razionale, l’essenza del mondo è una volontà di

vita che procede inesorabilmente, senza senso, senza scopo, senza direzione,

una volontà cieca e irrazionale.

Nietzsche

dice no a questo rimedio, la vita va accolta, non ci sono cure, altrimenti

gli diamo la cicuta di Socrate o la cicuta dell’ascesi di Schopenhauer o la

cicuta del regno dei celi dei cristiani o del mondo delle idee di Platone:

basta insegnarci a morire, vogliamo vivere. Basta con la filosofia che

pretende di darci la cura per la vita. Cura che in realtà non è tale perché

ci fa morire. Basta con il marxismo che ci fa morire con il concetto che

l’individuo umano deve sacrificarsi per la collettività e che è un essere genericamente

determinato e quindi immortale. Basta con il positivismo che ci pone come

meta il progresso scientifico, ma per arrivare a cosa?

Nietzsche lancia un appello “vi scongiuro,

rimanete fedeli alla terra”, cioè diamo un si incondizionato alla vita, con

tutto quello che essa comporta, una vita che tornerà un numero innumerevole

di volte.

La visione e l’enigma

Il brano di Così parlò Zarathustra che per primo

annuncia l’eterno ritorno è La visione e l’enigma. La dottrina

dell’eterno ritorno viene qui esposta mediante una “visione” enigmatica, essa

è «la visione del più solitario tra

gli uomini (lo stesso Nietzsche)».

L’eterno ritorno richiede una solitudine assoluta, e questo perché necessita

di una trasformazione nell’intimo dell’uomo. La visione descrive Zarathustra

che si inoltra in un sentiero desolante ed in salita: «Un sentiero, in salita

dispettosa tra sfasciume di pietre: un sentiero di montagna digrignava sotto

il dispetto del mio piede (simbolo del faticoso innalzarsi del pensiero. Il

cammino di Zarathustra è in salita ed il suo incedere è reso faticoso da una

presenza: lo spirito di gravità.

Zarathustra però non si arrende, il suo spirito è pieno di

coraggio: «Alt, nano! dissi. O io! O tu! Ma di noi due il più forte son io –:

tu non conosci il mio pensiero abissale! Questo– tu non potresti

sopportarlo!». Solo quindi questo «pensiero abissale» può sconfiggere lo

spirito di gravità. Ed infatti pronunziate queste parole: «avvenne qualcosa

che mi rese più leggero: il nano infatti mi saltò giù dalle spalle,

incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su di un sasso. Ma, proprio dove ci

eravamo fermati, era una porta carraia». Da qui prende inizio la descrizione

del punto nevralgico della visione dell’eterno ritorno. Seguiamo punto per

punto i passi di questa visione: «Garda questa porta carraia! Nano!

continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: nessuno li ha mai

percorsi fino alla fine». La porta carraia, per sua natura, è un punto di

sutura, unisce due vie. Le due vie simbolizzano le due estasi del tempo, il

passato e il futuro; entrambe infinite, e quindi impercorribili fino in

fondo, l’una si contrappone all’altra: «Si contraddicono a vicenda, questi

sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a questa porta

carraia, essi convergono. In alto sta scritto il nome della porta “attimo”».

Il tempo, se visto come un flusso continuo, si presenta come una linea

continua ed infinita; se visto invece a partire dall’“attimo”, le due infinità

del tempo sono tra loro sia convergenti sia divergenti. L’attimo cioè è il

punto a partire dal quale le due infinità si approssimano, ma anche si

allontanano. L’attimo crea quindi una estrema tensione tra le due infinità;

«ma chi ne percorresse uno dei due – sempre più avanti e sempre più lontano:

credi tu, nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno?». Il punto

essenziale è quindi capire se questa tensione nell’eternità del tempo venga

risolta, oppure no.

Bisogna subito ribadire che l’eterno ritorno non è la

semplice affermazione che il tempo è in verità circolare. Infatti, il nano

semplifica la descrizione di Zarathustra: «Tutte le cose dritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni

verità è ricurva, il tempo stesso è circolo. Le cose diritte sono una

parvenza. In verità il loro scorrere è un circolo, cioè la verità stessa –

l’ente, così come esso in verità scorre – è ricurvo. Il

ruotare-in-circolo-su-se-stesso del tempo e quindi il continuo ritornare

dell’uguale, di tutti gli enti, nel tempo, è il modo in cui l’ente

nel suo insieme è. Esso è il modo dell’eterno ritorno. Così il nano è giunto

a indovinare l’enigma».

Ma Zarathustra rimprovera il nano, accusandolo di prendere

questo enigma troppo alla leggera: «Tu, spirito di gravità! dissi io

incollerito, non prendere la cosa troppo alla leggera! O ti lascio

accovacciato dove ti trovi, sciancato – e sono io che ti ho portato in alto!».

La questione dell’eterno ritorno posta come semplice circolarità del tempo, è

per Zarathustra estremamente semplificante, non coglie, cioè, il punto

essenziale di questa dottrina. Vediamo come invece Zarathustra pone l’essenza

dell’eterno ritorno: «Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta

carraia che si chiama attimo, comincia all’indietro una via

lunga, eterna: dietro di noi è un’eternità.

Lo scenario precedente svanisce; d’un tratto Zarathustra si

trova «in mezzo a orridi macigni, solo, desolato, al più desolato dei chiari

di luna». E nelle prossimità di un cane che ululava, vide una scena agghiacciante:

«Vidi un giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso,

cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca». Cosa simbolizza il giovane

pastore e il serpente? Il giovane pastore è Zarathustra stesso, mentre il

serpente simbolizza la circolarità dell’eterno ritorno. Ma allora perché

Zarathustra è drammaticamente aggiogato dal pensiero che più di tutti

dovrebbe invece affrancarlo?

In effetti, l’eterno ritorno ha due differenti letture,

l’una delle quali atterrisce Zarathustra. Se infatti l’eterno ritorno mostra

che tutti gli accadimenti dovranno in eterno ripetersi, allora la volontà che

crea, in verità, non crea nulla di nuovo, perché appunto ciò che di nuovo

crea è già stato creato, e non una volta, ma infinite volte. Da questo punto

di vista l’eterno ritorno porta all’estremo la sofferenza della verità

metafisica; in quanto appunto, come la verità trascendente, l’eterno ritorno,

aggioga l’uomo ad una legge eterna.

Ma esiste anche un’altra lettura dell’eterno ritorno,

quella per cui ogni nostro decidere, ogni nostra scelta, è una novità

assoluta che si eternizza; nel senso che ogni nostro superamento non si

esaurisce nel tempo della vita attuale, come vorrebbe lo spirito di gravità,

ma eternamente ritorna. Eterno è ogni nostro attimo, e quindi eterna è ogni

nostra opera, ogni nostro creare; non perché già da sempre ritornante, ma

perché il nostro creare crea un frammento dell’eternità. Il tutto insomma si

gioca su come intendiamo l’“attimo”, se l’interpretiamo mediante

il primo senso negativo dell’eterno ritorno, allora l’attimo non è altro che

il ripetersi eternamente di qualcosa di già deciso, e di cui la nostra

volontà non può far nulla; se invece interpretiamo l’attimo mediante il

secondo senso positivo dell’eterno ritorno, allora esso è veramente un atto

creativo “nuovo” che ritornerà in eterno, o anche qualcosa che io già da

sempre ho creato e per sempre ritornerà.

Ed infatti, nella visione Zarathustra prova all’inizio a

strappare il serpente dalle fauci del giovane pastore, ma non riuscendoci,

grida «Mordi! Mordi! Staccagli il capo! Mordi!». Il morso non è altro che

l’attimo deciso dall’uomo

che si eternizza per sempre. Infatti, il pastore che mordendo stacca la testa

del serpente si trasforma: «Non più pastore, non più uomo, – un trasformato,

un circonfuso di luce, che rideva! Mai prima al mondo aveva riso

un uomo, come lui rise!». È il riso del fanciullo eracliteo

che in un attimo crea una nuova eterna configurazione del mondo. È

l’oltre-uomo.

Dunque abbiamo visto chi è questo “superuomo” di Nietzsche

che abbiamo ribattezzato “oltre-uomo”. È un uomo che sopravvive all’idea

della morte di Dio, fa sua l’idea abissale dell’eterno ritorno. Ma c’è

dell’altro è anche l’uomo che attua la transvalutazione di tutti i valori.

La transvalutazione di tutti i valori.

Se cioè tutte quello che è stato pensato fino ad ora è

falso, se tutto quello che è stato creduto è addirittura deleterio, anzi

velenoso perché non cura l’uomo ma lo uccide, è chiaro allora che tutti i

valori etici e morali, tutto ciò a cui è stato attribuito valore, in realtà è

un disvalore. Bisogna allora attuare una transvalutazione di valori, cioè

trasformare la valutazione che diamo dei valori. L’oltre-uomo è colui che

vede e valuta la vita in un altro modo, colui che abbraccia i valori vitali e

non quelli disumani. Nella sua opera “la

genealogia della morale” ricerca l’origine dei valori e afferma che nell’antica

Grecia c’era un equilibrio fra la casta dei guerrieri che detenevano il

potere con il coraggio e la forza e quella dei Sacerdoti che portavano i valori

morali e spirituali. Ad un certo punto però prevalse la casta dei sacerdoti,

come avvenne con gli ebrei e poi con i cristiani, e furono poi questi a

definire quali fossero i veri valori da seguire. Nasce così la morale

occidentale a seguito di una sorta di rivalsa dei sacerdoti (fisicamente più

deboli e meno eroici) sui guerrieri

più legati alle vere forze vitali dell’uomo.

I sacerdoti sono così riusciti a far prevalere quei valori

che sono di fatto contro la vita, contro la forza e contro il corpo.

“Sono stati gli ebrei ad aver osato con una terrificante consequenzialità,

stringendolo ben saldo con i denti dell’odio più abissale, l’odio

dell’impotenza, il rovesciamento della aristocratica equazione di valore:

buono, nobile, potente, bello, felice, caro agli dei. Definendo invece come

buoni soltanto i miserabili, i poveri, gli impotenti, gli umili, i

sofferenti, gli indigenti, i sofferenti, i deformi e quelli che di fatto sono

gli unici devoti. Sono stati cioè valorizzati solo i valori antivitali. Sono

stati posti come esempio da imitare le categorie più deboli. Per Nietzsche

l’oltre-uomo è un aristocratico, appartenente ad una casta limitata dei veri

forti, di coloro che amano la vita, la purezza della vita, contro tutti

coloro che invece esaltano la non vita. L’oltre-uomo non è una proposta per

tutta l’umanità, ma per una casta aristocratica illuminata.

Il cristianesimo non ha fatto altro che questi disvalori ebraici

diventassero patrimonio dell’umanità. Il cristianesimo ha sconfitto la grande

Roma, simbolo della potenza, dell’eroismo, della forza. Quando la gente

comincia ad esaltare valori antivitali gli uomini forti e coraggiosi

crollano. Già la parola cristianesimo è per Nietzsche un equivoco. È esistito

un solo cristiano e questi è morto crocifisso.

Nietzsche infatti ha simpatia per Cristo, ma odia i

cristiani perché mentre Cristo ha detto il suo si alla vita accettando la

morte e la morte di croce, i cristiani cercando di imitarlo dicono no alla

vita. Non esiste la verità, esiste la prospettiva che ognuno dà alla propria

vita.

La volontà di potenza

Nietzsche se la prende anche con il

positivismo. Non esistono i fatti, ma la personale interpretazione dei fatti

di ciascuno.

La volontà di potenza e di dominio spiegata da Nicola Abbagnano ( 1901–1990 - filosofo e storico ateo

della filosofia italiano)

“La

volontà di potenza di cui parla Nietzsche non ha solo le valenze teoriche già

descritte, ma ne contiene anche altre ben più crude e storicamente funeste

come la sopraffazione e il dominio. La vita è essenzialmente appropriazione,

offesa, sopraffazione di tutto quanto è estraneo e più debole, bisogna

sopraffare il debole perché è una minaccia per la vita. La lotta per

l’uguaglianza dei diritti è già un sintomo di malattia, perché salvare il

sano e insieme all’ammalto è una contaminazione della razza pura. Di fronte a

testi inequivocabili di questo tipo che avevano già impressionato Lucas e che

nessun successivo esorcismo interpretativo è riuscito a minimizzare o a

edulcorare, non si può fare a meno di riconoscere che nella visione di

Nietzsche della volontà di potenza albergano aspetti antidemocratici e

antiegualitari che fanno parte della componente reazionaria del suo pensiero”.

La filosofia di Nietzsche è una filosofia

per spiriti forti che si richiama a Eraclìto, aristocratico per eccellenza, con

i suoi “svegli” e i suoi “dormienti” e che è stata poi pienamente abbracciata

dal Nazismo.

Vita di Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche ( Röcken 1844 – Weimar 1900 ) è stato

un filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco, tra i massimi filosofi e

prosatori di ogni tempo, Nietzsche ebbe un'influenza controversa, ma

indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del Novecento. La sua filosofia,

appartenente al filone delle filosofie della vita, è

considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un

nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un

pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui

esercitata sul pensiero posteriore.

Nietzsche

scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana),

la società moderna, la scienza,

intrise di una profonda lucidità ed avversione alla metafisica,

seppure spesso il filosofo venga accomunato anche all'irrazionalismo, di una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della

parodia, portando anche l'occidente a conoscenza di parte delle filosofie orientali. Nella sua filosofia si distingue una fase

wagneriana, che comprende La

Nascita della Tragedia e

le Considerazioni

inattuali, in cui il filosofo

combatte a fianco di Wagner per

una riforma mitica della cultura tedesca.

Questa

fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo

umano - nella stagione

cosiddetta "illuministica" del suo pensiero -, per culminare infine,

pochi anni prima del crollo nervoso - probabile conseguenza di una patologia neurologica ereditaria - che metterà fine alla sua

attività, nella fase più prominente del suo pensiero (quella della trasvalutazione

dei valori e

del nichilismo attivo, costellata dai concetti di Oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza) che ha il suo apice ed inizio con la pubblicazione

del celeberrimo Così

parlò Zarathustra.

Commento di don Claudio Crescimanno

Dunque la realtà non

ha senso, la vita e la morte non hanno spiegazione e non hanno senso, non si

può cercare destinazione né al pensiero né all’azione, cioè non c’è un punto

di arrivo nel mio pensare e nel mio agire. Questo non senso non può essere

attenuato, e tanto meno risolto, dall’idea che esista qualche cosa fuori di

me che possa dare quel senso, quel significato, quello scopo che io non gli

posso dare.

Nietzsche infatti non dice tanto che Dio non c’è, ma fa

molto di più, si batte per togliere agli uomini l’illusione che ci sia un Dio

o una divinità o un suo surrogato o una sua idea o un suo luogotenente o

altro a cui aggrapparsi per un ingiustificabile bisogno di senso.

Non è un caso che l’originatore di tutto questo sia

Zaratustra, questo fantomatico personaggio dell’antichità (circa 3.000 anni

prima), dai contorni sfumati e fondatore di una religione che ha queste

caratteristiche, e quindi scelto da Nietzsche proprio per questo. Ed è

curioso che per far nascere un uomo nuovo utilizzi un “profeta” così antico.

Lo Zoroastrismo ha queste

caratteristiche:

1.

è una religione

senza Dio, non è una

religione teologica, cioè non si pone domande su Dio, è una religione antropologica,

è un via per l’uomo, non un via per l’uomo verso Dio.

2.

è un satellite

del grande sistema manicheo, in cui il bene e il male sono sullo stesso piano e hanno una funzione

reciproca. È di fatto la visione dell’equilibrio fra l’Apollineo e il

Dionisiaco, tra la ragione e l’istinto, tra il bene e il male, tra la luce è

l’oscurità. Due Spiriti

primi sono il Bene e il Male, la Verità e la Menzogna: ai seguaci del primo

toccherà in sorte la Vita e la Migliore Esistenza mentre i seguaci del

secondo otterranno la Non-Vita e la Peggiore Esistenza.

3.

è la religione della

forza. In esso la casta dei sacerdoti

è la casta dei guerrieri. La casta che custodisce i segreti misterici ed

esoterici della religione e della vita è una casta di sacerdoti guerrieri o

di guerrieri sacerdoti.

Quindi possiamo dire che lo Zoroastrismo si prestava “ad hoc” allo scopo di Nietzsche e alla

dimostrazione della sua tesi.

Ci stiamo avvicinando alla fine di un percorso che ci vede

nel secolo XIX° alla morte di Nietzsche e alla vigilia della realizzazione

sperimentale delle due grandi correnti: la sinistra hegeliana con Marx e la

destra razzista di Nietzsche accomunate, anche se nemiche, dal rifiuto di Dio

e dall’uso della forza delle idee e delle armi.

Siamo cioè alla vigilia della realizzazione pratica di

queste due correnti di pensiero. Abbiamo già evidenziato che i filosofi non

sono dei teorici astratti che lasciano il tempo che trovano, ma influenzano

gli uomini, le loro passioni, le loro strutture e istituzioni e le loro

azioni.

La famosa frase “La filosofia è quella cosa

con la quale e senza la quale il mondo rimane tale e quale” che ricorre

quasi sempre quando si inizia a studiare filosofia a scuola vorrebbe essere

un invito per i “dormienti” a lasciarla perdere per dare agli “svegli” la

possibilità di dominarli [Ndr].

Da questi due pensatori, Marx e Nietzsche, sono venuti i

due grandi sistemi che hanno imperversato e ancora imperversano anche con

nuove forme di violenza i nostri giorni.

Il XX° secolo è dal punto di vista politico e culturale e

per il suo esagerato contributo di sangue, la realizzazione di queste due

ideologie (Marxismo e Nazionalsocialismo) che non possiamo non chiamare

demoniache perché utilizzate a piene mani dal seduttore di sempre che cerca

di realizzare l’inferno già su questa terra [Ndr].

Il pensiero di Nietzsche comunque è un pensiero poderoso, è

la prima grande novità dopo tanta rimasticatura dell’idea illuministica e

idealista che ha imperversato per due secoli. Dal punto di vista storico però

prende un abbaglio impressionante.

Di fatto anche Nietzsche fonda una sua religione, critica

gli altri perché si creano un dio con la D minuscola che sostituisce la

Classe, la Scienza, la Ragione, ecc. ma di fatto lo fa anche lui, perché se

non fosse che deve sostenere una tesi ed avere una visione ideologica della

realtà, non potrebbe non rendersi conto dell’abbaglio storico che ha preso. Nietzsche

infatti sostiene che la religione biblica ebraico cristiana, cioè il sistema

di idee più importante e influente in tutto l’occidente, a da qui in tutto il

mondo, è stato un fattore paralizzante della vita.

Storicamente invece la religione biblica ebraico cristiana

ha cosparso l’Europa e per contagio il resto del mondo, di terreni bonificati

(e relative tecniche), di libri e culture salvati, di macchinari e tecniche

cha hanno dato sviluppi interessanti all’agricoltura, all’artigianato e alle

industrie, di Scuole, di Università e di Ospedali. Mentre la sua visione e

quella del suo amico Marx hanno riempito l’Europa di Gulag, di campi di

concentramento, di processi sommari, di olocausti, di purghe, di deportazioni,

di pulizie etniche, di devastazioni culturali, economiche, politiche,

religiose, ecc.

Quale visione è veramente contro la vita?

“Quasi Deus non daretur” o “Quasi

Deus esset” J. Ratzinger

|

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945, teologo luterano tedesco, protagonista della resistenza al Nazismo) nelle annotazioni

della sua prigionia, ha osservato un giorno che oggi anche il cristiano

dovrebbe vivere “quasi Deus non daretur”

(come se Dio non esistesse). Egli non dovrebbe coinvolgere Dio nelle faccende

della sua vita quotidiana e dovrebbe plasmare la sua vita terrena con totale

responsabilità, senza deleghe. Io, invece vorrei dire proprio il contrario:

oggi. Anche colui per il quale l’esistenza di Dio e il mondo della fede sono

diventati oscuri, dovrebbe vivere praticamente “quasi Deus esset”: vivere cioè come se Dio realmente esistesse.

Vivere sotto la piena sovranità della Verità, la

quale non è un nostro prodotto, ma è nostra signora. Vivere sotto il modello

della Giustizia, che non è qualcosa che possiamo escogitarci a piacere, ma è

un’istanza di cui avvertiamo tutta la forza e che è metro che misura anche noi.

Vivere nella responsabilità di fronte all’amore, che ci attende e ci ama in

prima persona. Vivere avvertendo la pretesa (e la costante e amorevole

presenza) dell’Eterno. Nelle annotazioni della sua prigionia.

Chi, infatti, è attento

all’odierno volgere degli eventi, capisce che questa è l’unica maniera in cui

l’uomo può essere salvato. Dio – Lui solo – è la salvezza dell’uomo. Questa incredibile

verità che per molto tempo ci è sembrata teorica e irraggiungibile, è diventata

la formula più pratica do questa nostra particolare ora storica. E chi, sia

pure forse esitante all’inizio, si rimette a questo arduo e pure inevitabile

“come se” – vivere come se Dio esistesse – si accorgerà sempre di più che

questo “come se” è la vera realtà. La responsabilità che essa sprigiona renderà

allora avveduti della sua forza liberante. E si saprà profondamente e

indistruttibilmente perché, anche oggi, il cristianesimo sia ancora necessario

come il vero e lieto annuncio che salva davvero l’uomo. (tratto da J. Ratzinger

“Dogma e predicazone” ed. Queriniana,

1974)

Ratzinger vs Nietzsche e le “minoranze creative”

Friedrich Nietzsche (1844-1900), considerato

tra i più originali pensatori occidentali di ogni tempo, continua ancora oggi

ad esercitare un'enorme influenza sul pensiero filosofico e non solo. Nietzsche

rientra a pieno titolo nell'evoluzione culturale descritta per comprendere

quale sia stato il percorso storico di distacco dell’uomo dalla religiosità,

anzi probabilmente rappresenta la tappa finale, o se preferiamo, quella in cui

il distacco diventa “l’uccisione di Dio”.

Di quel punto di vista troviamo

conferma, ulteriore arricchimento ed evidenze storicamente più attuali in ciò

che ha scritto Josef Ratzinger, prima da cardinale e poi da Papa.

Ratzinger, divenuto pontefice, cita

Nietzsche, in riferimento alla sessualità, nell’enciclica Deus caritas est. Infatti dopo un'attenta disamina filologica dei

termini che hanno dato origine alla parola amore – eros (amore tra uomo e donna

), agape (amore nel senso più ampio del termine), filia (amore di amicizia) –

Benedetto XVI° si esprime così: “Nella critica al cristianesimo che si è

sviluppata con crescente radicalità a partire dall’illuminismo, questa novità

[la messa in disparte della parola eros, n.d.r.] è stata valutata in modo

assolutamente negativo.

Il cristianesimo, secondo Friedrich

Nietzsche avrebbe dato da bere del veleno all’eros, che pur non morendone ne

avrebbe tratto una spinta a degenerare in vizio [cfr. Jenseits von Gut und

Böse, IV, 168]. Con ciò il filosofo tedesco esprimeva una percezione molto

diffusa: la Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara

la cosa più bella della vita? Non innalza forse cartelli di divieto proprio là

dove la gioia, predisposta per noi dal Creatore, ci offre una felicità che ci

fa pregustare qualcosa di Divino?”.

Dopo aver tratteggiato come l’eros sia

stato concepito nelle epoche passate – come ebbrezza divina o come culto della

fertilità, in una prospettiva principalmente corporea, pur con l’aspettativa di

un contatto con il divino della natura – Benedetto XVI°, sempre nella stessa

enciclica, ci ricorda come esso possa trovare la sua vera grandezza quando la

persona, che in realtà è creatura unitaria, ama con il corpo e,

contemporaneamente, anche con l’anima. Non si ha l’“avvelenamento” della

sessualità ma la sua apertura verso una forma di amore più grande e completa

che può, proprio per questo, aprire l’uomo alla realtà di Dio.

Qualche anno prima, da cardinale,

Ratzinger, affrontando il tema del rapporto dell’uomo contemporaneo con la

religiosità aveva scritto: “...la fede cristiana oggi stenta a raggiungere, con

il suo grande messaggio, gli uomini in Europa... Vedo due cause principali. La

prima è stata introdotta da Nietzsche quando disse: Finché non si percepisce la morale del

cristianesimo come crimine capitale contro la vita, i suoi difensori avranno

sempre gioco facile ” (1).

Il Cristianesimo ha dunque per

Nietzsche un valore assolutamente negativo. Egli nella morale cristiana (da lui

definita "morale dei vinti") vede una sorta di negazione della vita.

Quella cristiana è la religione dei deboli, degli schiavi, di coloro che

rinunciano a vivere nel senso pieno del termine ed individua nella stessa

storia dell'Occidente un lungo processo di decadenza dell'uomo che ha

rinunciato alla vera essenza vitale della natura umana; il vero destino

dell'uomo è invece l'affermazione della propria libertà (volontà di potenza).

Ma è davvero così? Una vita

all’insegna dei valori cristiani è una vita di pura rinuncia? È una vita in cui

non si possono vivere pienamente le potenzialità dell’esistenza? Aderendo al

cristianesimo che “sembra limiti l’uomo in tutto, che guasti la sua gioia di

vivere, che limiti la sua libertà così preziosa e lo conduca non al largo... ma

nell’angustia, nello stretto” (2) non si è più veramente liberi?

Ratzinger ci sorprende perché non è

con argomentazioni teologiche o filosofiche che controbatte le tesi del

filosofo, di estrema attualità in quanto costituiscono oggi un orientamento per

molti e fanno parte del senso comunemente accettato. Infatti, per ciò che

riguarda questa critica più generale al cristianesimo, Nietzsche afferma che

esso può ricevere nuova linfa solo se vi saranno uomini e donne che mostrino

agli altri con il loro esempio che è possibile una vita “in tutta la sua

libertà”, che sperimenta l’amore come apertura alla grandezza della vita.

È questo il compito delle minoranze

creative cioè di quei credenti che in questa contingenza storica accettano la

sfida di essere “lievito”, facendo vedere agli altri come si possa vivere dei

grandi valori della tradizione cristiana, presentando questo modello di vita in

modo convincente e infondendo il coraggio di viverlo.

Probabilmente la Chiesa ha proposto

nel passato modelli di vita che erano più incentrati sul moralismo piuttosto

che sull’incontro con Cristo: solo da questo incontro può prendere forma la

nuova vita del credente. Il vero cristianesimo, anche se impegnativo, è gioioso

perché nella conoscenza di Cristo si è trovata “la perla preziosa (cfr Mt 13,45

sgg.) che dà valore a tutta la vita, facendo sì che tutti gli imperativi

cristiani non siano più zavorre che immobilizzano l’ uomo, ma piuttosto ali che

lo portano in alto” (3). [(1) (2) (3)

J.Ratzinger – M.Pera, “Senza radici”, Mondadori,

Milano, 2004] (Tratto da “Quaderni Cannibali” Ottobre 2010 –

www.donboscoland.it)

La psichiatria in soccorso alla mancanza di senso

Dunque per Nietzsche la realtà non ha

senso, la vita e la morte non hanno spiegazione e non hanno senso, non si può

cercare destinazione né al pensiero né all’azione, cioè non c’è un punto di

arrivo nel mio pensare e nel mio agire. Un’altra drammatica conseguenza di

questo pensiero si è trovato ad affrontare il giovane psichiatra viennese ebreo allievo di Freud, di cui abbiamo già

parlato, Viktor

Emil Frankl , che si è trovato a dover gestire: l’impressionante aumento di suicidi

giovanili dovuti alla mancanza di senso della propria vita.

Lo studio di questo fenomeno lo ha

portato a sviluppare la sua logoterapia che consiste nel ridare un senso alla propria vita, un senso che le faccia accettare la

fatica e la sofferenza nell’affrontare le difficoltà del vivere. In altre

parole Frankl

parte

dall’idea che non è l’uomo che si deve interrogare sul senso della vita, bensì è la vita che pone all’uomo degli interrogativi a

cui deve saper rispondere per condurre una vita di significato assumendosi la responsabilità

della sua esistenza. Il significato ultimo della vita va oltre la comprensione

umana, oltre la ragione dell’uomo; è qualcosa a cui bisogna credere al di là

della propria ragione. Ogni cosa che capita durante la vita ha un significato e

non è opera del caso. Ed è proprio il destino dell’uomo che, recando in sé

la concretezza della vita, lo pone di fronte a delle prove che deve affrontare

in modo da sperimentare possibili valori da realizzare che elevino il suo

spirito interiore.

La sua opera più nota “Uno Psicologo nei Lager”, come abbiamo

già visto, dimostra come lui stesso prigioniero ebreo con altri ha potuto

verificare la forza morale e di conseguenza anche fisica e psichica di chi

nella sua più drammatica situazione di sofferenza e di umiliazioni è riuscito a

dare un senso al suo soffrire e a sopravvivere (in molti casi anche con eroici

atti di aiuto nei confronti dei compagni, vedi padre Kolbe) e chi, non

trovandolo, si è lasciato morire di fame, di stenti, di malattie e di

disperazione.

Una simile situazione la troviamo anche

nella testimonianza di Eugenio Corti

(1921-2014), nel suo ormai più che famoso romanzo autobiografico “Il Cavallo Rosso”, nel quale descrive le

atroci sofferenze dei soldati italiani nella ritirata di Russia e come la forza

di volontà di superare la drammatica situazione ha permesso a molti di sopportare

i fortissimi disagi fisici, psichici e morali incontrati (aiutati anche dalla

straordinaria presenza del cappellano militare Don Gnocchi) e di tornare a casa

in situazioni praticamente impossibili (e al contempo, anche qui, con numerosi atti

eroici per salvare i compagni più deboli) e come invece la disperazione ha

portato molti di loro a lasciarsi andare e morire congelati o addirittura a

suicidarsi con il proprio fucile.

Bibliografia

consigliata:

Eugenio Fizzotti “Ha

senso soffrire?” Ed. CVS

Eugenio Corti "Il Cavallo Rosso" ed. ARES Milano

Quando l’uomo perde Dio – J. Ratzinger

“Quando ci rivolgiamo a Dio, quando ci

rivolgiamo a Lui, noi diventiamo uomini nuovi. All’opposto, là dove il mondo

rifiuta Dio esso diventa un pianeta che esce dalla sua orbita e vaga senza meta

nel nulla cosmico. È una terra non più illuminata dal sole e in cui la vita

stessa va estinguendosi. Quando l’uomo perde Dio non ce la fa più ad essere

giusto, perché ha perso il suo fondamentale riferimento. Noi possiamo essere

giusti e sentirci a posto soltanto se la giustizia, prima di tutto, si realizza

in noi. Se noi siamo perciò retti. Ma siamo retti se corrispondiamo alla verità

del nostro essere. La verità del nostro essere è che Dio ci ha creati e che

Egli è la nostra rettitudine. Non vi può essere giustizia se essa non comincia

nell’uomo. Non vi può essere giustizia se l’uomo rinnega la sua origine divina”.

(tratto da “Omelie romane” 1985

contenute in: “Collaboratori della

verità” di Joseph Ratzinger, ed. San

Paolo)

La logica del potere - J. Ratzinger

Esiste

una particolare forma di esercizio del potere, purtroppo molto diffusa nel

nostro tempo, che si oppone a Dio e che mira a non aver più bisogno di lui,

anzi, a farne semplicemente a meno. L’essenza di tale potere consiste ne

ridurre le cose e le persone a puro “oggetto”, a puro “ruolo” o “funzione”,

facendone così qualcosa di strumentale

rispetto ai propri progetti. Cose e persone non vengono considerate come

realtà vive e di per sé dotate di diritti costitutivi – di fronte alla cui

dignità io devo inchinarmi con rispetto – bensì

trattate come “funzioni”: secondo cioè la logica strumentale della

“macchina”, come se fossero apparati inanimati (anche nel senso di senz’anima per quanto riguarda l’uomo).

In

ultima istanza, questa forma di potere è tale da condurre l’uomo alla morte;

questo potere trascina inesorabilmente colui che se ne serve lungo la china

della morte e di ciò che è morto. La legge che impone agli altri finisce per

disporre anche di lui.

In

questo caso, le parole che Dio ha rivolto ad Adamo – “Se mangerai di quest’albero,

morirai” (cfr. Gn 2, 17) – si realizzano nel loro esatto significato letterale.

E non può essere diversamente, là dove il potere venga concepito come

atteggiamento opposto all’obbedienza. L’uomo non è il signore dell’essere,

anche qualora sia capace di scomporlo in parti più o meno grandi, e poi

rimontarlo insieme quasi fosse una macchina. E neppure l’uomo può vivere contro l’essere: là dove si persuade di

ciò, egli cade in balia della menzogna, cioè del non essere, della pura

apparenza (senza sostanza) e così della morte.

Questo

potere è ricco di attrattive e di influenza (è perfino proposto dal demonio a

Gesù nel deserto). Il suo successo non è che un successo “a termine”, tuttavia

questa sua precarietà può durare a lungo, e abbagliare l’uomo che vive

nell’immediatezza.

PROGRAMMA incontri della quarta tappa:

l'eclissi della ragione

- 4t-1-La reazione a Hegel: Schopenhauer e Kierkegaa...

- 4t-2-La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx

- 4t-3-Positivismo e Darwinismo

- 4t-4-Spiritualismo e Psicanalisi

- 4t-5-Nietzsche: la morte di Dio

- 4t-6-Nietzsche: l'oltreuomo

- 4t-7-La Fenomenologia di Husserl

- 4t-8-Heidegger e l'esistenzialismo

- 4t-9-Idealismo italiano

- 4t-10-Neopositivismo e Pragmatismo americano

- 4t-11-La Scuola di Francoforte e Popper

- 4t-12-L'Ermeneutica di Gadamer e Benedetto XVI

Nessun commento:

Posta un commento