L’idealismo

Dopo Cartesio si era affermata la tesi secondo cui

gli uomini conoscono soltanto le idee, ossia le rappresentazioni mentali delle

cose. Quando osserviamo un albero, nella nostra mente si forma la

rappresentazione dell'albero, ossia la sua idea: ed è con questa che abbiamo a

che fare, non con l'albero in sé stesso, che è irrimediabilmente fuori di noi.

Ma se ciò è vero, la realtà del mondo esterno diventa dubbia: se la nostra

conoscenza è fatta solo di rappresentazioni mentali, chi ci garantisce che a

esse corrisponda, fuori di noi, qualcosa di reale? Più in generale, chi ci

garantisce che la realtà esterna esista? Cartesio dichiarò che l'esistenza

delle cose esterne era dubbia, ma risolse tale problema dimostrando l'esistenza

di Dio, che faceva da garante della

verità delle nostre rappresentazioni (Dio non può aver creato esseri che si

autoingannano).

Per il filosofo irlandese George Berkeley (17°-18° secolo), "essere

significa essere percepiti": una cosa esiste soltanto se c'è un soggetto

che la percepisce, cioè che la pensa. In altre parole, la realtà esiste

soltanto nel soggetto e quindi nelle idee. : noi non conosciamo gli oggetti in

sé stessi, come qualcosa di distinto dal soggetto; affermare quindi la loro

esistenza è una pura assurdità.

Kant rifiutò le tesi di Cartesio e di Berkeley (che definì idealismo

materiale, perché

riguardavano l'esistenza del mondo esterno) ed elaborò la dottrina detta idealismo

trascendentale, secondo cui le cose provenienti dalla realtà

esterna sono conoscibili solo attraverso

le categorie mentali del soggetto.

Kant aveva affermato che noi conosciamo le

cose come ci appaiono (fenomeni) e non le

cose come sono (cose in sé). Il

nostro apparato percettivo e le nostre categorie intellettuali sono come dei filtri

attraverso i quali possiamo conoscere la realtà esterna. È

proprio il soggetto, con le sue categorie, a conferire universalità e necessità

ai fenomeni. Quanto alle cose in sé stesse, esse rimangono irraggiungibili, dal

momento che il soggetto non può uscire da sé stesso. Ma questo non significa

che la realtà esterna sia dubbia o inesistente: per Kant la realtà esterna

esiste ed è l'inizio di ogni processo conoscitivo.

Kant aveva compreso che tutto dipende

dall'io, ossia dalla soggettività (idealismo); per un altro verso, però, era

rimasto prigioniero della posizione opposta, quella secondo cui la realtà

esiste indipendentemente dal soggetto (realismo).

I filosofi idealisti a questo punto

aboliscono la “cosa in sé” e così

sparisce qualsiasi realtà estranea al soggetto perché vogliono elaborare una

dottrina della realtà, non una teoria di come giungiamo a conoscerla. Cioè

vogliono passare passano dalla domanda: come conosciamo? (piano gnoseologico),

alla domanda: cos’è la realtà? (piano ontologico).

Kant (emblema della filosofia moderna),

aveva fatto del problema della conoscenza il problema filosofico per

eccellenza, giungendo a fissare precisi limiti alle capacità della ragione

umana. I filosofi idealisti sono invece dominati dall'insofferenza verso tali

limiti e dall'aspirazione a ricostruire un sistema filosofico onnicomprensivo,

che superi il dualismo tipicamente moderno tra finito e infinito, tra mondo e

Dio, raggiungendo l'Assoluto. Nonostante la complessità delle tematiche e l'uso

di un linguaggio molto difficile e quasi innaturale, la filosofia idealistica

ebbe ampia risonanza, perché essa nasceva in realtà dalla coscienza acuta e

drammatica dei problemi storici, politici e morali del suo tempo e dalla voglia

di sganciarsi da qualunque preconcetto e riferimento trascendentale.

Johann Gottlieb Fichte (vissuto tra la seconda metà del Settecento e i primi

decenni dell'Ottocento) e 'iniziatore di questa scuola, egli presenta il suo pensiero come il corrispettivo

filosofico della Rivoluzione francese: come quest'ultima ha liberato

"l'uomo dalle catene esterne dei regnanti, delle superstizioni e delle

religioni", così la sua filosofia "libera l’uomo dei ceppi delle cose

in sé, dell'influenza esterna" e lo consacra come essere libero e

indipendente.

Il realismo, nella prospettiva di Fichte,

non è solo una dottrina della conoscenza, ma un modo di essere. Il sostenere,

come ha fatto la scolastica e l’antica Grecia che il mondo esterno esiste in

modo indipendente dal soggetto significa rinunciare alla nostra missione di

esseri liberi, chiamati a trasformare il mondo e non a rassegnarsi

fatalisticamente a esso.

Le diverse concezioni dell'Assoluto

Per i filosofi idealisti tutta la realtà è

espressione di un principio infinito, avente carattere ideale, che viene

denominato in vario modo: Io, Idea, Spirito, Ragione e così via. Queste sono

viste come entità sovra-individuali, che coincidono con la totalità o l’Assoluto.

Questo Assoluto, però, non è un'entità trascendente ‒ come il Dio cristiano,

che sta al di là del mondo e presenta caratteri opposti a esso (infinito contro

finito) ‒ bensì un'entità immanente, che coincide col mondo stesso. Mondo che

non è qualcosa di immobile, ma un processo dinamico reso tale dal continuo urto

tra gli opposti.

Per Fichte l'Io genera continuamente un non-Io

(il mondo), perché soltanto la presenza di un ostacolo permette all'uomo di

realizzarsi in quanto uomo, ossia in quanto essere che ‒ lottando contro le

inclinazioni naturali ‒ afferma la sua libertà. Per Fichte, però, l'Infinito

rimane soltanto, un orizzonte (un dover-essere) verso il quale l'io finito

tende in uno sforzo continuo di approssimazione.

Per Schelling (18°-19° secolo) l’altro

grande idealista, l'idealismo fichtiano rivela di essere l'ultimo erede della

"misera età cartesiana", caratterizzata dalla scissione tra spirito e

natura. La filosofia, secondo Schelling, deve invece mostrare come spirito e

natura siano uniti: l'Assoluto è precisamente questa unità indifferenziata

degli opposti (dalla quale tutto deriva e alla quale tutto tende), unità che

può essere colta soltanto da un'intuizione intellettuale.

Per Hegel, l'ultimo e forse il più

grande degli idealisti, L'Assoluto non è un'unità indifferenziata, ma un

continuo processo di differenziazione tramite le contraddizioni, che ha nella

storia il suo grandioso teatro. Per Hegel l'Assoluto di Schelling, è come una "notte in cui tutte le vacche sono

nere".

L’idealismo italiano

Il

neoidealismo che ha due bacini di

studi uno italiano ed uno americano. In

Hegel si parlava di questo “io” che si pensa, che esce fuori di sé e poi

ritorna a sé, che è una sorta di paganizzazione della trinità cristiana. In

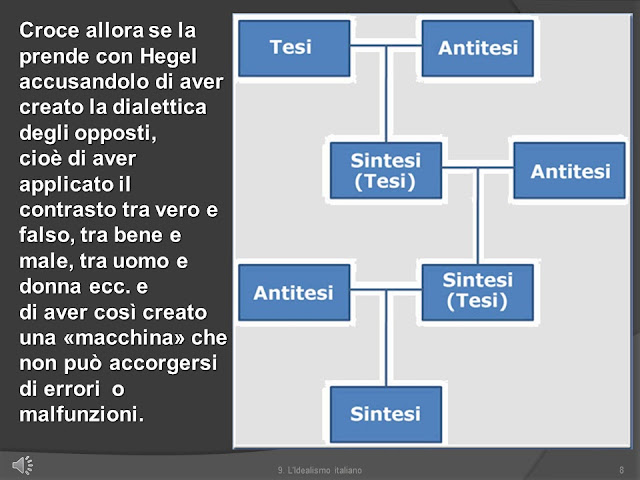

questo c’era la dialettica degli opposti, tesi, antitesi e sintesi. Tutto il

mondo va come uno scontro fra ciò che è opposto, ma che poi opposto non è

perché si trova sempre una sintesi superiore. Non c’è un vero e un falso e una

via da percorrere, perché non c’è una realtà oggettiva con cui confrontarsi.

Tutto è in cammino, tutto è nella storia, tutto è risolvibile in qualcosa di

superiore. Non c’è il pericolo di cadere in un baratro dal quale non ci si

potrà più riemergere. Vuol dire che vero e falso prima o poi si incontreranno

in qualcosa di superiore.

Destra

e sinistra prima o poi troveranno una loro sintesi, che sarà una sinistra ed

una destra che sarà qualcos’altro ancora. Questo grande fiume che scorre in un

continuo ed eterno divenire che si appoggia su sé stesso. Noi siamo come dei

cani legati ad un carro, se il carro cammina, il seguirlo, ci fa meno male che

opporvi resistenza ed essere trascinati, cosa che comunque non cambierebbe

nulla se non un aumento della nostra sofferenza. Questa necessità che guida

tutti e che si manifesta in ultima analisi in Hegel in due cose fondamentali,

lo Stato e la sua filosofia.

Il

neoidealismo si forma in opposizione ad Hegel e a questa sua “catena” di vita

che aveva invaso tutte le Università e riscosso uno smisurato successo tanto da

mettere per un bel po’ al buio qualunque pensiero diverso dal suo. Ma poi

riescono a farsi sentire le irrazionali filosofie

della vita di Bergson, di Schopenhauer, di Nietzsche e il positivismo di Comte, una vera e propria reazione a Hegel.

Con

il ‘900, abbiamo detto, appare il neoidealismo che parte come una divulgazione

di Hegel ma dotato però di alcune riforme o aggiornamenti che lo liberassero definitivamente

da ogni possibilità di riferimento alla necessità di un’epistème, cioè di un

sicuro fondamento. L’idealismo italiano in particolare (Croce e Gentile) vuole

abbattere anche questa minima parvenza di necessità che ci sia qualcosa al di

là dello spirito e della storia. Ogni fondamento deve essere interiore

all’uomo, come se questo tavolo non avesse bisogno delle gambe per appoggiarsi

al pavimento, ma si dovesse reggere da solo in piedi.

La coscienza che è questo

spirito, questo io che pensa sé stesso, nel momento in cui pensa sta già nella

storia. In Hegel è previsto un passaggio: l’idea in sé, l’idea fuori di sé e l’idea che ritorna in sé (o

Spirito). Croce

e Gentile negano questo passaggio. Ogni atto come nasce è già nella storia. Non

può accadere nulla che non sia già nella storia.

Benedetto Croce (1866-1952)

Iscritto

alla facoltà di giurisprudenza presso l'università di Napoli, Croce lascia gli

studi e, nel 1886, acquista la casa in cui aveva vissuto il filosofo Giambattista Vico. Dopo aver visitato le principali nazioni europee, viaggiando

in Spagna, Germania, Francia e Inghilterra, rivolge la sua attenzione prima

alla storia, attraverso le opere di Giosuè Carducci e Francesco De Sanctis, e successivamente alle teorie sviluppate da Karl

Marx e Friedrich Hegel; da quest'ultimo Croce riprende il carattere razionalistico e

dialettico nello studio della conoscenza.

Secondo

Benedetto Croce, Hegel ha ragione nell'affermare che il

pensiero filosofico è un concetto universale concreto e non intuizione o

sentimento generale; ha però torto quando vede la realtà come il prodotto di

opposti che si sintetizzano. Croce, infatti, sottolinea come esistono anche

quattro distinti, la fantasia, l'intelletto, l'attività economica e l'attività

morale, che non si sintetizzano in quanto non sono opposti. Questi distinti o

categorie, sono create da due attività dello spirito, quella conoscitiva o

teoretica e quella volitiva o pratica a seconda che si dirigano verso il

particolare o l'universale.

Nel 1903

pubblica la rivista intitolata "La Critica". Questa, inizialmente

pubblicata a sue spese, viene realizzata in collaborazione con Giovanni Gentile e durerà, con le sue quattro serie, per

quarantuno anni.

Benedetto

Croce entra nel mondo della politica nel 1910: in quell'anno viene nominato

senatore per censo. Dopo aver pubblicato opere come "La Letteratura della

Nuova Italia" e "Cultura e Vita Morale", in cui sono raccolte le

biografie e gli interventi presenti nella rivista "La Critica", egli,

tra il 1920 e il 1921, ricopre la carica di Ministro della Pubblica Istruzione

nel quinto governo presieduto da Giovanni Giolitti.

Il 1

maggio 1925 pubblica il "Manifesto degli intellettuali antifascisti";

a questo, che si contrappone al "Manifesto degli intellettuali

fascisti" di Giovanni Gentile, aderiscono diverse figure di spicco nel campo della

letteratura e della matematica tra cui Eugenio Montale, Aldo Palazzeschi, Leonida Tonelli, Ernesto e Mario Pascal, Vito Volterra e

Francesco Severi.

Dopo aver

criticato il contenuto dei Patti Lateranensi, stipulati tra Stato e Chiesa l'11

febbraio 1929, e aver aderito per un breve periodo al movimento antifascista

Alleanza Nazionale, Croce lascia la politica nel 1930 in quanto in disaccordo

con le azioni di repressione delle libertà commesse da Mussolini.

Nel 1942 pubblica l'opera intitolata "Perché non possiamo non dirci

Cristiani", un breve saggio filosofico in cui sostiene che il

Cristianesimo "è stato la più grande rivoluzione che

l'umanità abbia mai compiuta", che ha dato agli uomini una

serie di valori operando al centro dell'anima, nella coscienza morale.

Con la

caduta del regime, nel 1943, Croce rientra nella scena politica italiana.

Diventato leader del partito liberale, nel 1944 elabora la teoria sul fascismo,

in cui viene classificata come una parentesi della storia d'Italia, e diventa

ministro senza portafoglio sia del secondo governo presieduto da Pietro Badoglio che del secondo governo guidato da Ivanoe

Bonomi.

Dopo aver

votato a favore della monarchia in occasione del referendum del 2 giugno 1946,

viene eletto tra i membri dell'Assemblea Costituente. In questa sede,

attraverso un discorso diventato famoso, si oppone alla firma del Trattato di

Pace in quanto atto ritenuto indecoroso per la nascente Repubblica Italiana. In seguito rifiuta le cariche di

Presidente provvisorio della Repubblica e, probabilmente, quella di Senatore a

vita.

Nel 1946

fonda a Napoli, nel palazzo Filomarino, l'Istituto Italiano per gli Studi

Storici. Nello Statuto di questo istituto si può leggere come sia nato con

l'intento di avviare i giovani all'"approfondimento della storia

nei suoi rapporti sostanziali con le scienze filosofiche della logica, dell'etica,

del diritto, dell'economia e della politica, dell'arte e della religione, le

quali sole definiscono e dimostrano quegli umani ideali e fini e valori, dei

quali lo storico è chiamato a intendere e narrare la storia".

Nel 1949 è colpito da un

ictus cerebrale che gli causa una semiparalisi. Benedetto Croce muore sulla

poltrona della propria biblioteca, il 20 novembre 1952, all'età di ottantasei

anni.

Il pensiero di Croce

La realtà è

storia e tutto si risolve nella storia (storicismo

assoluto = la filosofia è

storiografia). La filosofia non è mai slegata dalla storia dell’uomo e dalla

vita dei filosofi. A ben pensare questo storicismo, questa storia nella

quale si manifesta questo spirito,

questo io che pensa sé stesso e si rivela nella mente dell’uomo ed in

particolare nella filosofia e nello Stato ci porta a dover ammettere una

necessità storica radicale. Questo accavallarsi di tesi, antitesi e superiore sintesi, cioè tutto ciò che accade, va

bene, è giusto, è vero, è buono ed è anche bello. Questo perché ciò è

semplicemente la manifestazione dello spirito dell’uomo. Per esempio in questa

prima metà del ‘900 esiste la dittatura fascista, come estrema sintesi, domani

ci potrà essere quella comunista frutto di una nuova antitesi e successiva

sintesi superiore, e dopodomani qualcos’altro. Tutto va bene, tutto è

manifestazione dello spirito dell’uomo, quindi non c’è un vero e un falso ed

una via da percorrere (o proporre) migliore di un’altra. Ma Croce a seguito del

delitto Matteotti esce dalla sua neutralità, non approvava il fascismo e quindi

sente la necessità di correggere il tiro. Non poteva pensare che il fascismo

fosse buono e fosse veramente espressione del tempo, e che lo spirito volesse proprio

quello. Ci doveva essere un errore, una parentesi, una malattia da curare, un

inciampo della storia. Questo in un sistema e in una cultura che faceva della

storia la verità in tutto. Croce allora rimprovera Hegel di aver creato la

dialettica degli opposti, cioè di aver applicato il contrasto tra vero e falso,

tra bene e male, tra uomo e donna ecc. e di aver creato così una macchina, come

un computer, che fa sempre e solo quello che gli è stato ordinato dal suo

programmatore, o meglio da ciò che il suo programmatore ha previsto, ma quando

accade un imprevisto? Il computer si ferma e dà errore. Croce quindi tenta di

passare dalla processualità basata sui criteri di vero e falso alla “dialettica

dei distinti”.

Questo significa

che non tutto deve essere opposto, ma si può andare anche per gradi: ci può

essere il bene e il meglio, il buono e il più buono. Lo spirito quindi

non incasella tutto ciò che incontra in

vero e falso, ma in quattro compartimenti fra loro stagni: LA FILOSOFIA

(concetto universale), L’ARTE (concetto particolare della filosofia), L’ETICA

(concetto universale), L’ECONOMIA (concetto particolare dell’etica).

Filosofia,

Arte, Etica, Economia

Il fatto che siano compartimenti stagni, e non in

comunicazione fra di loro, permette di parlare della libertà dello spirito. La

libertà vera, non come in Hegel dove alla fine l’etica coincide con lo Stato

(giustificando quindi anche una dittatura). Parlando di questi quattro ambiti, isolati

fra loro, dove le acque dello spirito non possono mescolarsi, si possono trovare

degli interstizi di libertà nei quali poter dire che il fascismo è uno sbaglio,

una parentesi, un inciampo della storia e al contempo non sconfessare Hegel.

Per Croce nel

sistema hegeliano ci sarebbe confusione tra la “dialettica degli opposti” e il

“nesso dei distinti”. Cioè quello di trattare come concetti “opposti” quelli

che sono soltanto concetti “distinti”. Opposti sono i concetti di vero e falso, bene e male, bello e brutto,

valore e disvalore, gioia e dolore, attività e passività, positivo e negativo,

vita e morte, essere e nulla. Hegel invece considera come opposti anche

tutti gli altri concetti come diritto e

moralità, famiglia e società civile, arte e religione, dove non c’è

opposizione. Se il rapporto vero e falso è di opposizione, il rapporto vero e

bene è di altra natura. Il rapporto fra verità

e bene è cioè quello che esiste fra due “gradi” della realtà, dove il primo

può esistere senza il secondo, ma non può esistere il secondo senza il primo.

Cioè il vero può precedere la produzione

del bene (è autonomo), ma il bene non

può esistere senza verità (dipende dalla verità, perché è impossibile volere il

bene senza pensare e cercare la verità). Questi concetti che hanno fra di loro

gradi gerarchici sono chiamati da Croce: i distinti.

Vi sono quindi rapporti che

non sono di opposizione. Ad esempio lo spirito

teoretico è conoscenza del vero, mentre lo spirito pratico è produzione del bene. Questi rapporti sono quindi

di distinzione, non di opposizione. Quindi lo spirito teoretico

si può dire che ha due gradi la filosofia

(universale) e l’arte (particolare) e

che lo spirito pratico ha due gradi: l’etica

(universale) e l’economia

(particolare), secondo i “distinti”: bene,

vero, bello, utile.

Il Bene, il Vero, il Bello e l’Utile

Dalla filosofia

classica noi conosciamo i tre trascendentali: il bene, che è l’oggetto della volontà, il vero che è l’oggetto della conoscenza e il bello che è l’oggetto dell’arte. Croce aggiunge l’utile.

Croce ha

introdotto l’economia come volontà

relativa all’utile e comprende anche la scienza che ha finalità pragmatiche

(utili). In essa compare la considerazione dell’errore che è una precipitazione della volontà, cosa esclusa dallo

spirito teoretico, ma che evita il cadere nello scetticismo.

Questo è il

sistema crociano che si avvale del sistema hegeliano ma che introduce il

passaggio dalla dialettica degli opposti

(processuale, matematico, dove la storia deve essere accettata per quello che

è) a quella dei distinti dove nella

storia si può trovare un respiro di libertà e quindi spazio alla volontà, pur

dando alla storia una sua razionalità.

Si cerca di dare

al divenire una struttura sempre più razionale. Una operazione molto difficile

perché già fin da Parmenide esiste la perenne diatriba fra finito e infinito. Il neoidealismo cerca di unire divenire e

staticità, finito e infinito e di dare loro una razionalità che si appoggi alla

storia.

La storiografia

La filosofia

allora cosa diventa? Diventa storiografia. È una caratteristica che distingue

il neoidealismo italiano in Europa e in America e che fa filosofia utilizzando

prevalentemente la “storia della filosofia”.

La filosofia

parla di concetti, di concetti puri, non dei concetti di cui parla la scienza.

Il concetto puro è quello che è universale

ed è concreto. Nella scolastica

abbiamo visto che se un concetto è universale travalica la storia, esiste di

per sé. Qui ora l’universale e tutti i concetti che riguardano la realtà,

compreso lo spirito, tutte le categorie insomma sono al tempo concrete, cioè

sono nella storia. Questo è davvero difficile accettarlo, perchè quando

pensiamo ad un concetto, pensiamo a qualcosa che è al di là della storia e che

mi permette di comprenderla nel momento in cui io vi attingo. In altre parole

questa filosofia è “contro-intuitiva” perché il nostro senso della realtà e

della storia ci è innato.

La lotta contro

ogni visione realistica e contro la complementarietà della “Fides et Ratio”

della scolastica continua inesorabile, ma non è vincente, perché questa è una

corazzata inaffondabile. Le bordate dei filosofi moderni e contemporanei non la

scalfiscono. Certo il danno che fanno è quello di confondere le idee, insinuare

dubbi, fornire le scuse per non impegnarsi a cercare la verità e a cercare Dio,

scaricare le responsabilità di quanto succede sugli altri, stare alla finestra

a guardare senza infamia e senza gloria [Ndr].

L’Estetica crociana

Croce è un

capofila dell’estetica, di fatto si parla di estetica crociana, per dire che il

momento contemplativo dell’arte è qualcosa di autonomo, non deve riferirsi ad

altro, non deve comunicare o interagire con gli altri compartimenti pure essi

stagni (filosofia, etica, economia). Non deve quindi riferirsi alla religione,

non deve riferirsi alla morale, non deve riferirsi alla politica, cosa che

invece si era fatto fino ad ora. Tutti i canoni riferentesi alla bellezza, alla

religione, alla morale, all’armonia, i riferimenti alla matematica e questi

alla musica, non rendono l’arte autonoma.

Questo perché è lo spirito che coglie nel particolare qualcosa di sé. Lo spirito, come abbiamo detto, si riversa in questi quattro compartimenti stagni: FILOSOFIA, ARTE, ETICA, ECONOMIA. Per quanto riguarda l’etica Croce porta avanti un discorso molto tradizionale, mentre interessa di Croce è il suo discorso sull’economia. Croce qui è un po’ macchiavellico, nel senso che l’economia, nella quale rientra anche lo Stato e la politica, va da sé, l’importante è che ciò che fa sia utile, alla società, alla persona, all’economia pubblica come a quella privata. Non è nemmeno importante, almeno in linea di principio, che sia morale. Questo per mantenere la paratia stagna con l’etica, cosa che comunque è difficile da accettare. La storia, la storiografia è pensata, e allora si fa filosofia, ma è anche agita e quindi si fa politica. La storia della filosofia non è una sequenza di date e di nomi, ma è sostanzialmente la storia delle idee e questo è giusto secondo Croce perché lo spirito nella storia ricerca se stesso dal generale al particolare.

“Perché non possiamo non dirci cristiani”

Saggio

di Benedetto Croce del 1942

“Il Cristianesimo è stata la più grande

rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta. Così grande, così comprensiva

e profonda, così feconda di conseguenze,

così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi che non meraviglia che sia

apparsa o che possa ancora apparire come un miracolo, una rivelazione

dell’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane.

Tutte

le altre rivoluzioni, tutte le maggiori scoperte che segnano epoche nella

storia umana, non sostengono il suo confronto, parendo rispetto a lei

particolari e limitate, tutte, non escluse quelle che la Grecia fece della

Poesia, dell’Arte, della Filosofia, della libertà politica e Roma del Diritto,

per non parlare delle più remote della Scrittura, della Matematica, della Scienza astronomica, della Medicina e di

quanto altro si deve all’Oriente e all’Egitto.

Le

rivoluzioni e le scoperte che seguirono in tempi moderni non si possono pensare

senza la rivoluzione cristiana e in relazione di dipendenza da lei, alla quale

spetta il primato. La ragione di ciò è che la rivoluzione cristiana operò nel

centro dell’Anima, nella Coscienza morale, e conferendo risalto all’intimo e al

proprio di tale coscienza quasi parve che lei acquistasse una nuova Virtù, una

nuova qualità spirituale che fino allora era mancata all’umanità.

Gli

Uomini, i Geni, gli Eroi che furono innanzi al cristianesimo compirono azioni

stupende, opere bellissime, e ci trasmisero un ricchissimo tesoro di forme, di

pensieri e di esperienze, ma in tutti essi si desidera quel proprio accento che

noi accomuna e affratella e che il cristianesimo ha dato esso solo alla vita

umana”.

In questo

apparente elogio al cattolicesimo ci sta tutto l’idealismo e il liberismo di

Croce e la riduzione della fede in Dio a fatto puramente sociale e politico. In

questo Saggio del 1942 Croce di fatto considera il cattolicesimo come un

fenomeno storico e sociale, il più importante della storia fino ad ora

conosciuta. Non è assolutamente preso in considerazione il vero evento o

rivoluzione del cristianesimo: Dio che si rivela all’uomo a mezzo di suo figlio

vero Dio e vero Uomo che viene a portarci la Verità su Dio, sul mondo e

sull’Uomo, da sempre i grandi temi della filosofia ed anche una risposta a

Platone che affermava che noi uomini siamo arrivati a capire che esiste una

intelligenza o un architetto che regola i fenomeni che vediamo e viviamo ma che

chi è davvero Dio o viene Lui stesso a dircelo o dobbiamo accontentarci di quel

poco che abbiamo intuito [Ndr].

Forse il titolo più appropriato di questo saggio sarebbe

stato “Perché non possiamo non dirci liberali” visto il drastico calo dei

cristiani nelle loro pratiche religiose, ma anche visto il calo di “credenti”

nel comunismo come di qualche altra ideologia, questo per dire che è diventato

tutto “liberale” e “capitalista”. Leggendo questo articolo ci si accorge che

manca completamente “la fede cristiana”. Di fatto è un cristianesimo vestito di

liberalismo o che ha dato il via al liberalismo e comunque visto da un

intellettuale ateo. Qui Croce parla di un altro tipo di cristianesimo.

Prendiamo la frase: “Il Cristianesimo è stata la

più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta”. Nel concreto

però il cristianesimo è la conservazione della parola di Dio, della santità

originaria. Un’altra fase: “anche la rivoluzione

cristiana fu un processo storico che sta nel generale processo storico come la

più solenne delle sue crisi”. Quindi il cristianesimo come un fenomeno,

come altri, anche se viene riconosciuto come il più grande. Non è tenuta in nessun

conto la rivelazione divina. Altra frase: “Il suo

affetto d’amore verso tutti gli uomini, verso tutte le creature, verso il mondo

che è opera di Dio, e Dio, che è Dio d’amore, non sta distaccato dall’uomo, ma

verso l’uomo discende e nel quale tutti siamo, viviamo e ci muoviamo”.

Anche questa non è fede cristiana è panteismo. E ancora: “…nel cristianesimo non si può prendere tutto, perché in

parte è ravvolto in miti: il regno di Dio, la resurrezione e la morte, il

battesimo per prepararvisi, l’espiazione e la redenzione”. Ma se

togliamo questo allora non rimane nulla del cristianesimo. Addirittura dice

poi: “…chi voglia intendere il suo proprio

originale carattere, deve sceverare (la religione cattolica) da quei fatti

strani, sorpassare quegli incidenti e vederla non già nei suoi impacci e

arresti o nelle sue aborrie e contraddizioni, ma considerarla nel suo processo

formativo della verità che il cristianesimo aveva così straordinariamente

intensificato e accelerato”. Quindi ci sono delle cose buone nel cristianesimo,

ma offuscate da altre meno buone o addirittura nocive.

Il ristagno del pensiero

cristiano nell'età medievale

L'autore accenna a chi lamentava la battuta d'arresto

che lo sviluppo del pensiero cristiano avrebbe subito nel Medio

Evo, dopo i primi secoli di

entusiasta progresso. A questi, Croce replica che tale fase servì al

consolidamento e alla sistemazione della dottrina e della disciplina della Chiesa, in

vista di un nuovo fiorire del pensiero cristiano.

In quest'epoca, il cristianesimo sconfisse il politeismo e le eresie gnostica e manichea, assorbì e conservò la tradizione del crollato Impero

romano, ricostituendolo su nuove basi

spirituali, cristianizzò e incivilì i barbari, animò la difesa contro l'Islam, "minaccioso alla

civiltà europea".

La fonte del pensiero

moderno

Il messaggio cristiano, secondo Croce, è

stato la sorgente del pensiero moderno: “…un accrescimento e una trasformazione del cristianesimo furono

l'umanesimo e il rinascimento, la

Riforma protestante, la rivoluzione scientifica, il giusnaturalismo, il liberalismo, l'illuminismo, le filosofie di Vico, Kant, Fichte ed Hegel.

Tutti questi li rese debitori dei valori del cristianesimo ma nello stesso

tempo legittimi interpreti di quella religione diffondendone i principi, proprio

questi, e tutti gli altri come essi, che la Chiesa di Roma, sollecita (come non

poteva non essere) di proteggere il suo istituto e l'assetto che aveva dato ai

suoi dommi nel concilio di Trento, doveva di conseguenza sconoscere e perseguitare

e, in ultimo, condannare con tutta quanta l'età moderna in un suo sillabo (il

Magistero del Beato Pio IX), senza per altro essere in grado di contrapporre

alla scienza, alla cultura e alla civiltà moderna del laicato un'altra e sua

propria e vigorosa scienza, cultura e civiltà. Misero in atto e diffusero i

valori di quella rivoluzione cristiana quei filosofi, pur laici, che la

Chiesa cattolica condannò e per questo non riuscì a propagare perché aveva

trasformato quell'innovativo pensiero, che per la sua stessa natura è «sempre un abbozzo a cui in perpetuo sono da

aggiungere nuovi tocchi e nuove linee», in un complesso intangibile di

dogmi”.

Tutto questo per dimostrare che ciò che

sta sotto è il liberalismo, cioè la volontà e la capacità dell’uomo, che non è

altro che il culto della ragione, il culto dell’uomo che si mette al posto di

Dio (ritorniamo sempre al peccato originale) e che sa cogliere il buono e il

cattivo anche nella religione. Comunque per Croce, il cristianesimo, pur con i

suoi limiti e le sue incongruenze, per altro attribuibili alla Chiesa, ha

rivalutato l’uomo, ha introdotto il concetto di persona, e ha aperto la strada

per la piena libertà dell’uomo senza più

vincoli, senza più “dogmi”, cioè assolutismi a cui ancorarsi, cioè da cui

dipendere (l’uomo è misura di se stesso). Si può quindi ora ringraziare sì il

cristianesimo, ma metterlo da parte, ha ormai fatto il suo tempo.

La corruzione del clero

L'autore replica poi a chi lamentava la

corruzione che la Chiesa

cattolica lasciò penetrare in sé

e allargare in modo spesso grave. Tali critiche, secondo Croce, non sono

valide, in quanto ogni istituzione reca in sé il rischio della corruzione, come

accadde anche alle comunità protestanti:

“un istituto non muore per

i suoi errori accidentali e superficiali, ma solo quando non soddisfa più alcun

bisogno, o a misura che scema la quantità e si abbassa la qualità dei bisogni

che esso soddisfa”. A

conferma che il cristianesimo ha fatto la sua epoca ed ora altre sono le cose

che interessano l’uomo, per esempio il liberalismo che dà risposte più adeguate

ai bisogni dell’uomo moderno.

Abbiamo già visto l’accanimento contro i

dogmi della Chiesa e contro il suo assolutismo, cioè la sua pretesa di definire

una volta per tutte ciò che per l’uomo è bene e ciò che è male, ciò che è vero

e ciò che è falso, contrapponendosi ad ogni ribellione a regole morali, etiche

e a leggi ingiuste inventate dall’uomo per liberarsi da ogni tipo di vincolo

inteso come ostacolo alla libertà e alla creatività e all’evoluzione dell’uomo,

ma di fatto per liberarsi da ogni tipo di responsabilità (non c’è libertà senza

responsabilità).[Ndr].

Ratzinger e la Libertà

Nel 1987 J. Ratzinger, responsabile

della Congregazione per la Dottrina della Fede in “Chiesa, ecumenismo e politica” ed. San Paolo, si esprimeva così: “Libertà è diventata addirittura una parola

magica. L’anelito alla libertà, che percorre il mondo intero, si alza da una

situazione in cui l’uomo ha sì gustato il sapore della libertà, ma sente al

tempo stesso questa medesima libertà minacciata e limitata da tutte le parti.

Bisogna

in effetti ammettere che l’uomo ha cancellato in lungo e in largo i vincoli del

costume e della tradizione, vincoli che nelle società stabilmente ordinate del

passato, stabilivano a priori le possibilità di realizzazione della propria

esistenza individuale. Che cosa ne deriva, dunque, a livello pratico, in

relazione al problema della libertà e dell’autorità vincolante della Chiesa?

Nella

Chiesa è in questione la libertà nel senso più profondo della parola: si tratta

infatti dell’iniziazione alla partecipazione all’essere stesso di Dio. L’ordinamento

fondamentale della libertà nella Chiesa deve pertanto consistere nel fatto che

la fede e il sacramento, in cui viene comunicata tale partecipazione ontologica

(ricerca dell’essere in quanto essere), siano accessibili senza alcuna

diminuzione e falsificazione. Il diritto fondamentale del cristiano è il

diritto alla fede integra.[…]. A questo si affianca il diritto della Chiesa a

essere Chiesa.[…] Il diritto a credere è il vero nucleo della libertà

umana. Per prima cosa ha infranto l’identificazione di Stato e religione, ha

tolto allo Stato la sua pretesa di totalità.[…]

L’autorità ecclesiastica non ha alla fin fine altro compito che quello

di servire la percezione della volontà di Dio nella coscienza di ciascuno; di

formare una coscienza capace di ascolto, pura e libera; e così di condurre

l’uomo a sé stesso, mettendolo in rapporto con Dio. L’antinomia tra libertà e

vincoli si risolve”.

In estrema sintesi la

Chiesa indica Gesù Cristo come Via, Verità e Vita, cioè indica su quale binario

l’uomo può esercitare la sua libertà di scegliere il bene per sé e per gli

altri (amare Dio e il prossimo). La Chiesa indica anche tutti i pericoli che

esistono a non scegliere questo binario. Non crea vincoli, forzature o ostacoli

alla libertà, ma dà indicazioni, come un buon padre che si preoccupa di

segnalare al figlio i pericoli di certe scelte. Tutto questo non è limitare od

ostacolare la libertà dell’uomo, come il principe della menzogna continua a

farci credere insinuando teorie e filosofie che possano dimostrare che Dio non

esiste, che è fuori moda o che comunque non si interessa dell’uomo o che è

qualcosa che l’uomo stesso ha inventato per darsi delle spiegazioni, o meglio

per poter fare quello che gli pare, per soddisfare il proprio egoismo e

sfruttare i suoi simili più deboli. L’armonia tra Fede e Ragione è

continuamente attaccata perché è la sola che concilia il bisogno di amare e di

essere amati da Dio con il bisogno di conoscere la Verità. “Vietato vietare di … cadere nel fosso” è

il motto del principe delle tenebre. [Ndr].

Sintesi

del pensiero di Benedetto Croce

Di Giuseppe

Bedeschi - Tratto da Enciclopedia dei ragazzi (2005)

La filosofia come riflessione

sulla storiografia

Il pensiero

crociano si inserisce nella più generale reazione al positivismo manifestatasi

in Europa a cavallo fra Ottocento e Novecento. Per Croce la realtà è

manifestazione dello Spirito e lo Spirito si realizza nella storia. Ogni sapere

ha perciò natura storica e la filosofia è metodologia della storiografia. Il

neo-idealismo di Croce influenzò profondamente la cultura italiana della prima

metà del Novecento

Dall'opposizione al positivismo alla filosofia dello

spirito

Negli anni

della sua formazione intellettuale Benedetto Croce (nato a Pescasseroli nel

1866) provò una profonda insoddisfazione per la cultura positivistica allora

dominante, secondo la quale la realtà esiste indipendentemente dal pensiero e

dalla conoscenza umani e gli eventi del mondo, compresi quelli spirituali,

accadono necessariamente (determinismo). In

sostanza, per la concezione positivistica la scienza costituiva il solo e autentico

sapere.

Per Croce,

invece, che si ispira a Giambattista Vico e a Francesco De Sanctis, la realtà è

nel suo intimo di natura spirituale, e la spiritualità è attività libera e

creatrice. Perciò la storia è svolgimento e divenire dello Spirito, che si

manifesta secondo quattro forme o momenti distinti: l'arte (che è conoscenza

dell'individuale e del bello), la filosofia (che è conoscenza dell'universale e

del vero), l'economia (che è volizione dell'utile) e la morale (che è volizione

dell'universale del bene). I primi due momenti costituiscono la forma teorica

dello Spirito, gli ultimi due la forma pratica: il loro movimento circolare

costituisce la vita dello Spirito nel suo divenire storico, che si arricchisce

di esperienze e di risultati sempre più alti. La vita dello Spirito consiste

dunque in una dialettica di distinti (i quattro momenti detti sopra), mentre

all'interno di ciascun momento ha luogo un'opposizione dialettica (fra bello e

brutto nell'arte; fra vero e falso nella filosofia; fra utile e inutile

nell'economia; fra bene e male nella morale).

Croce ha

rivendicato a suo merito di avere compreso per primo la profonda differenza fra

dialettica dei distinti e

dialettica degli opposti, che Hegel aveva invece confuso.

La filosofia come metodologia della storiografia

Essendo lo

Spirito tutta la realtà, ed essendo esso perenne divenire secondo la

circolarità delle sue forme, per Croce la realtà è storia, e il sapere può

essere solo sapere storico. La filosofia deve risolversi perciò in metodologia

della storiografia, cioè nello studio dei metodi coi quali si realizza la

conoscenza storica. Ma tale conoscenza è sempre conoscenza di accadimenti

concreti, che devono essere indagati nelle loro caratteristiche particolari,

sicché Croce respinge qualunque 'filosofia della storia' che concepisca lo

svolgimento storico come realizzazione di un disegno predeterminato, costruito

nella mente del filosofo.

In virtù

del suo storicismo, Croce respinge altresì con grande vigore la concezione

della filosofia come metafisica, cioè come indagine su pretesi problemi ultimi

e assoluti, posti fuori del tempo e della storia.

Croce ha

spinto la propria critica al positivismo sino a negare ai concetti delle

scienze naturali valore teoretico: essi sono pseudoconcetti,

non perché siano erronei, ma perché hanno un valore soltanto strumentale,

economico, pratico: essi sono classificazioni generali utilissime, ma non

arrecano alcun contributo alla conoscenza, che è sempre conoscenza storica.

Giovanni Gentile (1875 – 1944)

Giovanni Gentile nasce a Castelvetrano, in provincia di

Trapani, il 29 maggio del 1875. A

Castelvetrano frequenta il ginnasio e a Trapani il liceo classico. Nel 1893 si trasferisce

a Pisa perché ha vinto una borsa di studio nella prestigiosa Scuola Normale

Superiore. Da un piccolo paese siciliano ad un mondo completamente nuovo.

Gentile dirà: 'dall'antico nel moderno'. Dopo la laurea insegna nel liceo

'Mario Pagano' di Campobasso dove conosce Ermina Nudi che sposa nel 1901. Nel 1902 ottiene la libera docenza in

filosofia teoretica presso l'Università di Napoli, ma l'ambiente accademico,

dominato dai positivisti, è ostile a questo giovane filosofo che si scontra con

docenti e studiosi dell'epoca. A difenderlo c'è il filosofo più importante

d'Italia: Benedetto Croce che pubblica nel 1909 un pamphlet sul 'caso Gentile e

la disonestà nella vita universitaria italiana'. La loro amicizia è un

sodalizio e su 'La Critica' lavorano insieme al rinnovamento della cultura

italiana: Croce si dedica alla letteratura e alla storia, Gentile si occupa di

storia della filosofia.

I primi dissensi fra i due amici nascono nel 1913: si tratta

di questioni filosofiche. Gentile esprime un idealismo radicale che riduce

tutta la realtà al soggetto che la pensa. Croce, invece, già da tempo ha

elaborato una filosofia che tiene conto delle diverse attività in cui si

manifesta la realtà: l'estetica, la logica, l'economia e l'etica.

Nel 1914 Gentile si trasferisce a Pisa, come docente di filosofia teoretica e subito dopo il conflitto mondiale è a Roma dove insegna storia della filosofia alla 'Sapienza'. La Grande Guerra ha segnato una svolta. A differenza di Croce, Gentile si è schierato a favore dell'intervento, ha visto nel conflitto il compimento del Risorgimento e la possibilità che nel Paese si acceleri il processo di costruzione dell'identità nazionale. È in questo senso che Gentile dal 1919 intensifica il suo impegno per la riforma scolastica e che nel 1922 aderisce al fascismo. Nell'ottobre del 1922 Mussolini, nominandolo Ministro dell'Istruzione, gli offre l'occasione per realizzare la riforma della scuola cui lavora dall'inizio del secolo. Gentile non aderisce al fascismo per ragioni strumentali. È convinto di poter dare al nuovo regime un'ideologia compiuta. Con lui aderiscono al fascismo molti giovani intellettuali: Giuseppe Lombardo Radice, Ernesto Codignola, Leonardo Severi, Ugo Spirito e Armando Carlini, per restare ai più noti.

Nel 1914 Gentile si trasferisce a Pisa, come docente di filosofia teoretica e subito dopo il conflitto mondiale è a Roma dove insegna storia della filosofia alla 'Sapienza'. La Grande Guerra ha segnato una svolta. A differenza di Croce, Gentile si è schierato a favore dell'intervento, ha visto nel conflitto il compimento del Risorgimento e la possibilità che nel Paese si acceleri il processo di costruzione dell'identità nazionale. È in questo senso che Gentile dal 1919 intensifica il suo impegno per la riforma scolastica e che nel 1922 aderisce al fascismo. Nell'ottobre del 1922 Mussolini, nominandolo Ministro dell'Istruzione, gli offre l'occasione per realizzare la riforma della scuola cui lavora dall'inizio del secolo. Gentile non aderisce al fascismo per ragioni strumentali. È convinto di poter dare al nuovo regime un'ideologia compiuta. Con lui aderiscono al fascismo molti giovani intellettuali: Giuseppe Lombardo Radice, Ernesto Codignola, Leonardo Severi, Ugo Spirito e Armando Carlini, per restare ai più noti.

Col delitto Matteotti, Giuseppe Lombardo Radice gli scrive

invitandolo a lasciare il fascismo. L'illustre pedagogista ha capito la vera

natura del regime, ma Gentile non ha dubbi. L'assassinio del deputato

socialista non scalfisce la sua fiducia nel fascismo. Le sue scelte politiche

lo allontanano definitivamente da Croce che scrive il Manifesto degli

intellettuali antifascisti e diventa, negli anni, il simbolo di una cultura che

non si è piegata al fascismo.

Gentile, invece, è l'intellettuale italiano che ricopre il maggior

numero di incarichi istituzionali. Il 24 giugno 1943 in un celebre discorso in

Campidoglio Gentile invita gli italiani a non dividersi in una guerra

fratricida. Aderisce alla Repubblica Sociale Italiana e diviene Presidente

dell'Accademia dei Lincei in una Firenze occupata dai nazisti. Mentre l'Italia

è spaccata in due dalla guerra civile e dalla lotta di liberazione nazionale,

Gentile esprime parole positive nei confronti di Hitler.

Paga con la morte la propria scelta politica che deriva dalla

sua filosofia attualistica. Il 15 aprile del 1944 sta rientrando a casa. È

senza scorta e disarmato come sempre, quando un gruppo di partigiani, guidati

da Bruno Fanciullacci, lo uccide sparandogli alle spalle davanti al cancello

dopo avergli chiesto se era proprio lui Giovanni Gentile.

Di Gentile dobbiamo cogliere la specificità della sua lettura

dell’idealismo e di Hegel e della sua rottura con Croce sia dal punto di vista

filosofico (nel quale avevano così ben lavorato e collaborato alla rivista “la

Critica”) che dal punto di vista politico da quando il delitto Matteotti ha

fatto diventare Croce antifascista e Gentile invece ardente sostenitore

dell’ideologia fascista, anzi funzionale al partito con ruoli sempre più

importanti pur tenendosi lontano dalle sue violenze e sopraffazioni. È il suo

attualismo, che è la versione gentiliana dell’idealismo, che lo porta a vedere

l’attualità del fascismo funzionale al bene dell’Italia.

L’idealismo di

Gentile

L’idealismo, abbiamo visto è la corrente filosofica più

astratta, più lontana dal senso comune, lontanissima dal realismo che tutti noi

possediamo istintivamente. L’essere c’è anche se noi non ci siamo, cioè un

oggetto qualunque c’è anche se noi non lo pensiamo o siamo altrove, questo è

accettato istintivamente e ce lo

conferma il buon senso. L’idealismo è invece molto difficile da digerire e non

accetta che il nostro pensiero rifletta l’essere reale.

L’idealismo, che reagisce anche al positivismo, vuole

ricondurre la natura a spirito, a pensiero e allontanarsi dal mostro della

tecnologia e delle macchine. In somma tutto è idea, è spirito, è pensiero e non

altro. C’è una unica sola realtà e questa è il pensiero. Tutto ciò che non ci

sembra essere pensiero è una produzione del pensiero. Noi non conosciamo la

realtà, la produciamo. La metafora del sogno, come avevamo già visto, è la

dimostrazione che quando sogniamo di fatto produciamo la realtà che viviamo nel

sogno, una realtà credibile, almeno finché sogniamo. Allora per Gentile, come

per Hegel tutto si giustifica. Se tutta la realtà è la manifestazione di un

unico pensiero, cioè tutta la realtà è un unico pensiero, c’è una perfetta

identità fra pensiero e realtà, perché questa è prodotta dal pensiero. Con

Hegel dicevamo che lo spirito esce da sé, si specchia e si riconosce. Tutto ciò che è reale è razionale diceva

appunto Hegel.

Quindi tutto ciò che

esiste è come deve essere e non può essere criticato. La filosofia

non ha il compito di

criticare il reale ma di giustificarlo, facendo capire come ogni aspetto del

reale è una manifestazione dell’assoluto.

Gentile sostanzialmente dice che l’idealismo è volontà di ricondurre il finito all’infinito, cioè

dalle cose finite a quest’ultima realtà esistente infinita che è lo spirito.

Sostanzialmente l’idealismo è una forma di soggettivismo, infatti chi la fa da

padrone è il soggetto. Non certo il soggetto empirico che io sono, ma il

soggetto assoluto. Secondo Gentile anche Hegel non ha sostanzialmente

cancellato l’oggetto, l’ha trasformato, c’è sempre ancora un dualismo tra

soggetto ed oggetto. Per tornare a George Berkeley dicevamo che era la prima forma di

immaterialismo, “esse est percepi”, l’essere consiste nel venire percepito, una

cosa esiste solo se è percepita. Quindi c’erano i soggetti, noi, ma non c’erano

le cose, c’era solo Dio che proiettava nelle nostre menti la realtà, la qual

cosa ci dava l’idea che esistesse la realtà. C’è comunque un dualismo, non c’è

la materia, non ci sono le cose, ma però c’è qualcosa esterna al pensiero. C’è

il pensiero e c’è Dio. Un Dio che proietta nei nostri pensieri la realtà.

Questa non è una forma di monismo, è una forma di dualismo. Ma anche in Fichte

c’era l’”io” che poneva il “non io”. Il pensiero per esistere deve produrre un

contenuto, deve pensare a qualcosa. Infatti noi non possiamo non pensare o

pensare il nulla. Pensiamo a come fare per pensare al nulla ma intanto

pensiamo. Il pensiero un contenuto ce l’ha, altrimenti non esisterebbe. Il

pensiero esiste solo se produce qualcosa di diverso da sé, quindi un contenuto

(un pensato). Ma questo pensato è un oggetto, non sarà un oggetto materiale, ma

è un oggetto.

Il pensiero in atto

e l’abbattimento degli immutabili

L’attualismo di Gentile ci dice che Hegel, con la sua

filosofia, non è arrivato nemmeno lui ad un monismo assoluto. Tutta la sua

logica, tutta la sua dialettica, la triade tesi,

antitesi e sintesi fanno parte del pensato, non del pensiero, non dello

spirito. Lo spirito in Hegel si articolava in lui stesso: l’idea in sé, l’idea

fuori di sé e lo spirito (pensiero). Ma anche questi momenti per Gentile sono

un oggetto. Lo spirito non è l’unica realtà, è sottomesso ad una legge, è

sottomesso ad un processo (critica di Gentile al processualismo). Gentile

afferma che se noi vogliamo essere dei veri idealisti, fedeli al principio che

esiste una ed una sola realtà, e che questa unica e sola realtà è il pensiero

(spirito), dobbiamo dire che è il pensiero

in atto, il pensante, non il pensato a rappresentare lo spirito.

Quindi esiste solo il pensiero attuale che produce il mondo.

Ciò che diviene non è il pensato, è il pensiero che diviene, pensando. Ecco

perché Gentile non è estraneo a quell’abbattimento

degli immutabili che caratterizza tutta la filosofia contemporanea,

sicuramente da Nietzsche in poi. Non c’è nulla di stabile, perché tutto ciò che

è stabile è oggettivo. È l’oggetto che sta, che è statico, mentre il pensiero

diviene. C’è solo il divenire.

Proprio perché non ha nulla fuori di sé, il pensiero attuale

è il “creatore” della realtà. Per la filosofia antica tutta la realtà è al di

fuori di sé e quindi il pensiero la coglie solo come oggetto, è lui, il

pensiero, che si adatta alla realtà (realismo). L’idealismo della filosofia

moderna ha l’esigenza che il pensiero sia qualcosa (res cogitans di Cartesio), ma contemporaneamente si rende conto che

il pensiero non può essere semplicemente qualche cosa, un oggetto, ma che è la stessa

realtà o realtà assoluta, lo stesso principio creatore della realtà, la stessa

totalità, l’anima, l’essenza stessa del divenire. Con Gentile l’hegelismo e

l’idealismo è ancora più radicalizzato. È riflessione sul pensiero attuale che

è la realtà, la totalità della realtà. Non sottostà a leggi che la renderebbero

immutabile. L’eliminazione degli immutabili è l’ossessione di tutta la

filosofia contemporanea.

Confronto Croce Gentile

In Gentile non è così

perché non ci sono distinti. L’unica realtà è il pensiero attuale. I fatti che

accadono, non sono accidentali, qualcosa da attendere e di conseguenza agire,

ma il fatto è celebrato, perché è manifestazione attuale di Dio, dell’assoluto.

La riforma Gentile

della Scuola

Sintesi della vita e del pensiero di G. Gentile

di Giuseppe Bedeschi - Enciclopedia

dei ragazzi (2005)

La

filosofia al potere

La filosofia del pensiero pensante

L’adesione al fascismo e la riforma della scuola

Un grande organizzatore di cultura

J.

Ratzinger e l’ottimismo dell’uomo d’oggi

La nuova inquisizione ha fatto sentire la sua forza. È stato così

dimostrato ancora una volta che non esiste peccato peggiore contro lo spirito

dell’epoca che il diventare rei di una mancanza di ottimismo (nei confronti

dell’uomo fine a sé stesso, Dio lui stesso, capace di risolvere da solo i suoi

problemi e di raggiungere da solo la perfezione e la felicità).

Confronto Croce Gentile

Veniamo alle

differenze sostanziali di Gentile nei confronti di Croce. Tutta la filosofia di

Croce è una filosofia basata sulla circolarità, lo spirito si realizza in

momenti distinti che ritornano come le quattro stagioni, che come in un cerchio

si ripetono, quindi nessuna realtà fattuale è assolutizzata. Questa realtà è la

manifestazione dello spirito in questo momento, ma poi ci saranno altri

distinti.

In Gentile non c’è critica

dell’esistente. Se tutto ciò che è attuale (attualismo di Gentile) è Dio

stesso, l’assoluto stesso che sta producendo con la sua stessa vita la realtà,

questa allora diventa sacrale. Il fascismo quindi è celebrato, non è criticato.

Non è un momento brutto (o bello) che passerà, un errore, una parentesi. Il

fascismo è perché c’è. L’atteggiamento di Croce invece è l’attesa. Ha infatti aspettato il caso

Matteotti per decidersi a prendere posizione contro il fascismo.

La riforma Gentile

della Scuola

Un ultimo doveroso accenno alla riforma Gentile della scuola.

Per il filosofo il compito principale dell’educazione è far si che l’io

individuale (cioè quello che siamo noi) svolga un percorso di crescita ed

elevazione per arrivare allo spirito unico, all’unica e sola realtà che esiste.

Capire che noi siamo una manifestazione attuale di quest’ultima realtà che

esiste. Parallelo e speculare a quello compiuto dall’io trascendentale, dall’io

assoluto. Il controllo di questo percorso non poteva che spettare allo Stato,

in quanto supremo depositario dei valori etici e morali della società. Non è

quindi un caso che sia stato Gentile a introdurre l’esame di stato

obbligatorio, anche per i privatisti, che è un modo attraverso cui lo Stato

certifica l’idoneità degli studenti, cioè la loro elevazione a qualcosa di più

alto. Così come l’individuo sta nello Stato e nella società, così lo spirito

finito si rifà allo spirito assoluto, ma è sempre una entità superiore che

certifica. Dal punto di vista strettamente pedagogico la figura centrale è

quella del maestro cui spetta di portare in atto la crescita spirituale

dell’allievo. L’allievo per diventare un io totalmente libero deve sottoporsi

all’autorità del maestro che a sua volta deve mostrarsi all’altezza del ruolo

cui è investito.

La riforma Gentile ha dei grandi pregi, tuttora validi, ma

risente fortemente dell’influsso culturale e filosofico del neoidealismo

italiano, del suo carattere elitario e aristocratico e della bassa

considerazione di tutto ciò che è pratico e tecnico, a conferma della sua

reazione al positivismo.

La grandezza di Gentile come filosofo e pensatore è riconosciuta

dagli intellettuali e pensatori come il filosofo

cattolico Augusto Del Noce, uno

dei suoi principali rivalutatori, Gentile è un pensatore della secolarizzazione

e della risoluzione della trascendenza in prassi - in ciò accomunato a Marx -,

determinante addirittura per lo stesso comunismo italiano attraverso la ripresa che ne

fece Antonio Gramsci. Piero

Gobetti nel 1921 scrive che

Gentile "ha veramente formato la nostra cultura filosofica". Ciò che

merita ancora di essere studiato, sostiene Gennaro Sasso, è invece «la

filosofia dell'atto in atto», e tra essa «e il fascismo non c'è, né ci può

essere, alcun nesso». Secondo Martin Beckstein, invece, proprio la filosofia di

Gentile rappresenta la «fascistizzazione dell'attualismo» e pertanto una «deformazione

dell'idealismo». Per approfondire gli studi sull'opera del filosofo sono nati

negli anni '80 l'Istituto di studi gentiliani di Roma e la "Fondazione Giovanni Gentile", presso la Facoltà di Filosofia

dell'Università di Roma "La Sapienza". La filosofia gentiliana è

stimata anche dal filosofo laico Emanuele

Severino. Nel 1994 gli venne dedicato un francobollo delle Poste italiane, unico tra le

personalità di primo piano del regime

fascista ad avere questa

celebrazione da parte della Repubblica Italiana antifascista.

Sintesi della vita e del pensiero di G. Gentile

di Giuseppe Bedeschi - Enciclopedia

dei ragazzi (2005)

La

filosofia al potere

Gentile è stato, insieme a Benedetto Croce, l’artefice della

rinascita della filosofia idealistica in Italia nei primi decenni del

Novecento, filosofia di cui ha dato un’interpretazione particolare. Dopo aver

aderito al fascismo, Gentile fu ministro dell’Istruzione e diede il suo nome a

un’importante e duratura riforma della scuola. Fu anche un grande organizzatore

culturale: basti pensare che concepì e diresse l’Enciclopedia Italiana

La filosofia del pensiero pensante

Nato a Castelvetrano, in Sicilia, nel 1875, Gentile fu uno dei

protagonisti della rinascita dell’idealismo, che egli

contrappose nettamente al positivismo e a qualunque concezione naturalistica

della realtà e della storia. Ma, rispetto all’idealismo di Croce, quello di

Gentile è caratterizzato da una assai più marcata ispirazione soggettivistica. Gentile

ravvisava la difficoltà delle filosofie idealistiche che lo avevano preceduto

nel fatto che esse separavano il pensiero dal soggetto che pensa, e lo

concepivano come pensiero oggettivato o pensato, laddove il pensiero è sempre

pensiero pensante, ovvero pensiero in

atto. Fuori del pensiero pensante, nessuna realtà è concepibile, e

ogni realtà è tale solo e soltanto nell’atto in cui viene pensata. Per questo

Gentile ha chiamato la propria concezione «idealismo attuale» e ne ha sempre

sottolineato il radicale immanentismo, poiché qualunque cosa l’Io pensi (la

natura, Dio, gli altri uomini) essa non ha realtà fuori dell’atto del pensiero

che la pensa, e che, in quanto la pensa, la pone. Questa immanenza di ogni

realtà nel soggetto pensante, rivendicata dalla filosofia gentiliana, esercitò

un grande fascino su molti intellettuali italiani, anche politicamente assai

lontani da Gentile. Il giovane Gramsci e Piero Gobetti, per esempio, videro in

essa la radice ideale di un forte impegno sociale e politico: poiché la

filosofia di Gentile non muoveva dalla natura bensì dal pensiero, non

dall’oggetto bensì dal soggetto, non da una realtà immutabile e inaccessibile a

noi, bensì dagli uomini in quanto soggetti pensanti e operanti, essa richiedeva

a questi ultimi il più grande impegno. E proprio perché la vita appariva come

creazione eterna di nuovi valori, gli uomini dovevano sfuggire a qualunque

tentazione egoistica e produrre una moralità più intensa, la quale poteva

realizzarsi solo nei rapporti interumani, cioè nella società.

L’adesione al fascismo e la riforma della scuola

Gentile aderì al fascismo, nel quale vide l’artefice dello «Stato

etico», in cui l’individuo non sarebbe stato più un atomo isolato, ma si

sarebbe identificato interamente con la vivente eticità dell’organismo

statuale. Dal 1922 al 1924 fu ministro della Pubblica Istruzione e attuò

un’importante riforma della scuola che rimase in vigore, nelle sue linee

essenziali, fino agli anni Novanta del Novecento. Tale riforma prevedeva la

scuola elementare obbligatoria per tutti i ragazzi, al termine della quale si

poteva scegliere tra un ciclo di scuola media inferiore e un corso di

avviamento professionale (venne anche istituita una scuola complementare come

un più modesto tipo di scuola media inferiore per i ceti popolari). Coloro che

avevano frequentato le medie inferiori potevano accedere alle scuole superiori,

articolate in quattro indirizzi fondamentali: il ginnasio- liceo classico, che

dava accesso a tutte le facoltà universitarie e che doveva costituire «il

vivaio principale delle classi superiori della nazione»; il liceo scientifico,

che dava accesso alle sole facoltà scientifiche; l’istituto magistrale, che

doveva formare i maestri elementari; l’istituto tecnico, con due indirizzi:

commercio-ragioneria e agrimensura.

Un grande organizzatore di cultura

Nel 1925 Gentile redasse il Manifesto degli intellettuali fascisti, al quale Croce

rispose con un ‘contromanifesto’ sottoscritto dagli intellettuali antifascisti

(antifascismo). Assai vasta e incisiva fu la sua

attività di organizzatore della cultura durante il ventennio fascista: concepì

e diresse l’Enciclopedia Italiana,

promosse la nascita di importanti istituzioni culturali (l’ISMEO – Istituto

italiano per il Medio ed Estremo Oriente – e l’Istituto per gli studi

germanici); nel 1920 fondò e diresse fino alla morte il Giornale

critico della filosofia italiana. Caduto il regime fascista,

Gentile aderì alla R. S. I. fondata da Mussolini sotto il controllo

dell’esercito di occupazione tedesco. Venne ucciso a Firenze nel 1944, da un

gruppo di partigiani.

J.

Ratzinger e l’ottimismo dell’uomo d’oggi

“Nel sistema cristiano delle virtù (contrapposto al sistema pagano

del progresso), la disperazione, cioè la radicale opposizione alla fede, alla

speranza e all’amore (la carità), viene qualificata come peccato contro lo

Spirito Santo. Questo perché la disperazione esclude la possibilità del perdono

e della guarigione. Nega cioè la redenzione.

Nella religione moderna (cioè nel sistema pagano del progresso che

poggia sulla piena libertà di fare ciò che a ciascuno sembra più utile per sé),

analogamente è il pessimismo il peccato più grave di tutti, perché è un assalto

frontale allo spirito dell’età moderna (al sol dell’avvenire dell’uomo libero

da ogni vincolo). Il pessimismo è la contestazione del suo credo fondamentale,

su cui fonda la sua sicurezza. Sicurezza che è tuttavia continuamente

minacciata, per la debolezza di quella divinità illusoria che è la storia.

Questa correlazione mi è

venuta di nuovo in mente quando è esploso il dibattito riguardo al mio libro: Rapporto sulla fede, pubblicato nel 1985

– Ed. Ignatius Press. Il grido di rivolta sollevato da questo libro

senza pretese, dove Vittorio Messori mi intervistava, culminava nell’accusa: è

un libro pessimista. Si è ritenuto perfino doveroso di vietarne la vendita,

perché un’eresia di quest’ordine di grandezza non poteva essere tollerata. I

detentori del potere d’opinione hanno messo il libro all’indice.

L’interrogativo non è stato: è vero o è falso ciò che si

afferma nel libro? Le diagnosi riportate sono giuste o no e se no perché. […].

(tratto da J. Ratzinger – Guardare

Cristo – Ed. Jjaca Book 1\989)

L’interrogativo è stato sostituito da una condanna senza

appello del libro (come nei processi sommari dei regimi totalitari) perché

libro pessimista e colpevole di minare alla base le capacità dell’uomo di

cavarsela da solo, cioè senza Dio e che si possa avverare l’affermazione di

Cristo: senza di me non potete fare nulla.[Ndr].

PROGRAMMA incontri della quarta tappa:

PROGRAMMA incontri della quarta tappa:

l'eclissi della ragione

- 4t-1-La reazione a Hegel: Schopenhauer e Kierkegaa...

- 4t-2-La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx

- 4t-3-Positivismo e Darwinismo

- 4t-4-Spiritualismo e Psicanalisi

- 4t-5-Nietzsche: la morte di Dio

- 4t-6-Nietzsche: l'oltreuomo

- 4t-7-La Fenomenologia di Husserl

- 4t-8-Heidegger e l'esistenzialismo

- 4t-9-Idealismo italiano

- 4t-10-Neopositivismo e Pragmatismo americano

- 4t-11-La Scuola di Francoforte e Popper

- 4t-12-L'Ermeneutica di Gadamer e Benedetto XVI

Nessun commento:

Posta un commento